前一页

回目录

回首页

有人曾经问物理学家迈克尔·法拉第:“电有何用?”他答道:“新生婴儿有何用?”法拉第的观点很容易理解:婴儿好像特别没用。我们需要约16年的时间才能认识作为一个成年人的潜能,而妊娠期约为26天的大鼠只要两个月左右就完全发育成熟。大象在子宫中度过的时间是人类的2倍多,约20到22个月,但11年内就发育成熟了。那么和其他动物相比,人类为何要经历这么长的学习期呢?1883年,哲学家和历史学家约翰·菲斯克(John Fiske)在美国普及进化论,他曾问道:“婴儿期的意义何在?人类出世时比其他生物更无用,并比其他生物需要长得多的抚育期、多得多的长辈悉心照顾和明智引导,其意义何在?”我们将通过观察脑的发育来剖析这个问题,并确定使我们成为个体的那些因素。

生命始于卵子的受精,其时,来自父亲的单个精子钻入母亲的卵子。这个动作诱发了化学变化,由于这些化学变化,拥集在该卵子周围的众多其他精子再无法进入。但是,从一个直径只有约0.1毫米的卵子发育成大脑是一个漫长的历程。建立一个大脑(实际上还有身体的其他部分)的第一步,是由卵子和精子形成单个细胞:合子。一天多(约30个小时)之后,合子分裂成两个细胞,并一再地重复这个过程,以至在三天内,就已形成了一个形如桑葚的细胞球,因而名为桑葚体(morula,桑葚的拉丁语)。

受精后5天,桑葚体内的细胞分裂为两群。一群细胞形成外壁,产生一个中空的球体,而其余的细胞在球体内部一端聚集成一个紧密的内细胞群。桑葚体即成了胚泡,形成其外壁的细胞将为发育中的胚胎提供营养,胚胎则由内细胞群生成。然而,这只是在妊娠后16天。胚泡下一个重要阶段是植入子宫内膜,在那里新生命将会得到以后约39周所需的所有营养。

植入后约1天,聚集在胚泡内部的内细胞球已与外壁分离,与子宫合为一体。混杂的细胞群开始平贴在胚盘上,那是一个两层细胞厚的椭圆盘。令人难以置信的是,这小薄盘竟是组成人体的各类细胞的本源,而这些早期的细胞前体,尽管相当原始,但已经开始变得多种多样。

约12天时,胚盘上层的某些细胞开始移向中部,好像踩着某种彩排过的技巧精湛的舞步。在胚盘中部,这些可动的细胞即嵌入到原来的上层和下层之间,沿胚盘盘绕,这样产生了第三层细胞。这时胚盘有三层厚了。正是在这个阶段,我们第一次可以把注意力放在未来的脑上。中层细胞好像发送化学信号到上层细胞,后者因而再次分化,成为神经元。胚胎学家把前体神经元的上层称为神经板。

到了18至20天,神经板中部开始发生变化,其中心内凹,而边缘部分向上、向外移动。三周之后,边缘部分开始隆起,生成神经沟。然后神经沟边缘内褶并愈合,从而形成一种柱状结构,即神经管。到达子宫后一个月,一个初始的脑已经形成。事实上,正好在神经管成形之前,年轻的大脑就开始显示自己的存在,甚至在神经板阶段,某些区段就已经注定要形成特异的脑区。

在子宫内15周时,可以在胚胎前端辨认出两个隆起,那是我们高度发达的大脑半球的原基,也可以辨认出皮层下的某些脑区,如基底神经节,正如我们在第二章所述,基底神经节在运动中起重要作用。包容所有这些纷乱的萌芽状活动的是头颅。发育中的头颅有膜质区,使其能扩展,为这种充分的生长提供了可能;只是在生命晚得多的时候,脑的大小不再增加,头骨最终融合在一起。

未来的神经元中的每一个都要分裂几次,以至细胞数目有巨大的增加,在速度最高时,每分钟细胞分裂将产生250000个新的神经元。初始脑继续发育,神经管项部增厚形成三个突起。在第二个月开始时,在适当位置上可识别若干脑区。因为部分脑生长得比其他部分更快,神经管的前段开始弯向两个位置,正与发育中的脊髓以直角相对。正前端膨大成为两个半球,约11周时,后端外伸,形成易于辨认的小脑。

神经管的关闭导致了脑内的空腔——脑室的形成。这些脑室组成相互交错的迷路,最终开口向着脊髓。通过这些迷路的小孔,无色液体可以循环,并将终生浸浴整个脑和脊髓。正是这种脑脊液,许多世纪前哲学家盖伦(见第一章)认为那是“心灵之气”和灵魂的栖居地,而现在则在常规的腰椎穿刺诊断过程时从中采样。

19世纪时,一个流行的观点是,人脑的发育反映了生物进化的发育。根据这种观点,子宫中的人脑最先类似于爬行动物的脑,接着是鱼脑,然后是鸟脑,最后是低等哺乳动物的脑,如鼠脑,再通过猫和相近的动物,一直到高等哺乳动物的脑。到妊娠结束时,人脑将类似于最重要的动物即灵长类的脑,此后逐渐走向人类的脑。甚至进入了20世纪的前半叶,这种观点仍延续着:奥尔德斯·赫胥黎(Aldous Huxley)在其一部小说中,就提到了在主教长袍与指环上的“前鱼”(ex-fish)图案。

不管它可能是多么有趣和吸引人,作为一个普遍概括,个体发育反映种系发育的观点实际上并不正确。进化上“高等”种属的脑并不是简单地比低等种属的更发达。进化更像是丛生灌木而非阶梯,物种根据特殊生活方式的要求和需要沿不同路线发育。人类胚胎脑没有任何时候会类似于蛇脑,如蛇脑中与嗅觉相关的区域(嗅球)就发育得特别好。更准确地说,每个脑都是根据特定物种的个体生活方式进化的。人的小脑在发育中也没有任何时候占过全部脑实质的一半或90%,而小公鸡和某种鱼的脑则分别是这两种情况。在不同的物种之间,小脑变异最少,然而,恰恰是发育成小脑的脑实质比例如此之高,偏离了脑的变异与特定物种相适合的基本图式。人们推测,小公鸡和鱼在生活中需要产生与输入感觉精巧协调的运动,而且这种需要对它们生活方式的支配程度远甚于人类。但一个大得不成比例的小脑并非所有物种脑发育的必经之路。

从另一角度来看,发育中人脑的一个引人注目的特征是,不同阶段的未成熟皮层确实与其他物种的皮层很相象。例如,鼠、兔和豚鼠的皮层纹理平整,而猫的皮层则有一些脑回。进化到灵长类的脑时,脑回显著增加,而成熟的人脑皮层的表面就像核桃。十分有趣的是,这些脑回只是出现在妊娠7个月左右,人脑发育相对较晚的时候。皮层折叠的优点是,能在有限空间中容纳更多的表面区。可以想象把碎纸放入字纸篓的情况:纸折叠得越多,字纸篓所能容纳的纸就越多。

在这种情况下,有皱折的皮层的发育似乎提供了个体发育反映种系发育的实例。但也许皮层功能直接与脑的总体复杂性相关,而与生活方式上种属特异性并不相干。假如皮层对于认知过程是最重要的区域(如在第一章中所设想的),那么,显然一个物种的皮层越多,就能够在最大程度上灵活适应其特定的环境。

另一方面,海豚的皮层上有比人类更多的脑回,但据估计,其智力只及狗的水平。看来,皮层的大小和与此相关的脑回数目并不是唯一的决定性特征。海豚有很大的脑,这只是因为其脑的大小并不像人类那样受到母亲骨盆的限制。虽然海豚有较大表面积的皮层,但比人的皮层更薄,其中的神经元以不那么复杂的模式组织在一起。因此,尽管皮层胞回显然是决定脑最终能力的一个因素,并随人类在子宫中的生长和进化过程不断增加,但其他的因素也很重要。

对于所有的物种而言,在基本构造单元,即神经元的水平上,脑生长中发生事件的顺序是一样的。如果脑要生长,而脑又是由神经元组成的,那么神经元在数量上必须持续增加。日后将成为神经元的那些细胞通过分裂的方式来满足发育中脑的要求。为了分裂,一个神经元的前体将作可循环数次的短程旅行。通过伸出其触须样的延伸部分,神经元的中间部分从神经管的外区滑向中心。一旦到达中心,核就分裂,两个新生细胞接着退回到神经管外缘,开始下轮循环。

重要的是记住,脑并不是一个均质团,而是如我们在第一、二章中所见的,由高度特化的区域组成。这些区域可以按其形状和各自在脑的总体功能中所执行的运作来加以区分。对于生长中的脑,至关重要的不仅是更多的细胞,而是它们必须出现在正确位置。一旦一个神经元已经历了几次分裂循环,就必须迁移到新脑中的正确位置上去。

起初,神经元会简单地从神经管外区移向内区,但当这一区域随着细胞增加而变厚,且构筑完善后,细胞会按其不同的命运向不同的方向移动。例如,有一些细胞恰在此中间区下移动,它们将成为一种特殊类型的神经元——中间神经元,在较小的局部回路中把神经元联结起来,而移到该区细胞的一部分将成为胶质细胞。

神经胶质细胞并不是神经元,但在脑中含量丰富,实际上其数量超出神经元10倍。神经胶质细胞(glia)这一术语源自希腊语,意为“胶水”。第一次观察到这些细胞时,它们似乎粘附于神经元上。有许多具不同功能的各类胶质细胞。一类胶质细胞(巨噬细胞)起的作用是清除损伤后脑内死亡细胞的碎片;另一类胶质细胞产生脂肪性鞘,绕在许多神经元周围,起着电绝缘的作用。

星形细胞是以某星形外表而得名的一类胶质细胞,它无处不在,似乎并无单一功能。原先人们认为星形细胞有一种相当被动的功能,即只是通过提供一种生物网架(更正式的名称为胞外基质)来防止神经元滑动。但现在已清楚,星形细胞起的作用范围广泛,且更为动态。在健康成年人,这些非神经元细胞,通过确保神经元周围化学组成上的良好微环境来保护神经元。它们起海绵或缓冲器的作用,清除潜在的过量或致毒含量的化学物。在神经元损伤发生时,星形细胞将会加倍工作,大小和数量均增加,从而能释放大剂量的物质,使随后的神经元生长及损伤后的修复成为可能。

在神经元迁移至发育中大脑的远端的过程中,胶质细胞有多重要呢?尽管对神经元迁移远未有清楚的了解,但我们已经知道,在脑发育中胶质细胞的一个特别重要的工作是作为一种临时的脚手架。胶质细胞先于神经元从原点出发,好像为其铺设了一条轨道。在它们的召唤下,神经元就沿着胶质细胞滑行,犹如在一道单轨上滑行。若缺少胶质细胞,那么某些神经元将无法迁移,引起可怕的后果。

下面就是脑内神经元不能沿胶质细胞单轨迁移时产生问题的一个著名例子,它发生在某种突变小鼠(即所谓“织工鼠”)身上,这种小鼠因显示出运动严重紊乱而得名。这些小鼠会突然转向任意的方向而不走直线,它们通常很虚弱,不停地颤抖。这些“织工鼠”的问题出在其头背部的小脑上。由于基因突变,这个区域的胶质细胞没有得到应有的发育,导致一群小脑神经元末迁移到它们正确的位置。转而,神经元又错位排列,整个小脑异常地小。如我们在第二章所见,由于小脑在协调运动和感觉方面很重要,这种小脑受损的动物所表现的运动紊乱是不足为奇的。每个神经元是如何知道何时离开单轨落到未来脑的特定位置上的,目前仍是一个谜。

随着越来越多神经元的增生、沿胶质细胞单轨迁移而后下载,大脑逐渐地生长起来,细胞一层层地堆积起来,有点像洋葱一样。最后,最外的一层(皮层)开始从最初的薄层细胞(皮层板)组建起来。随着更多细胞的到达,它们必须穿过新皮层的第一层而形成第二层,如此等等。在成熟的皮层中共有六层。发育中最先到达的神经元群构成皮层中最深的一层,离脑外表面最远,而形成脑表面的皮层最外一层的神经元群是最后迁移到的。

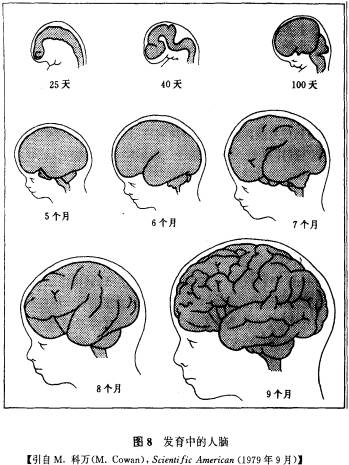

是什么使一个细胞成为皮层神经元呢?正像神经元离开胶质细胞单轨的确切地点难以确定一样,我们对神经元特化的方式也所知甚少。我们确实知道在大脑中存在一些“细胞粘连分子”,其作用有点像粘性标记,因此神经元可以很容易地粘接在一起形成一团。例如,在某些实验中,从发育中的视网膜的不同部分取出个别细胞,把它们与取自未来脑区的别的神经元群混合在一起。从视网膜取出的原来的细胞趋向于保持它们的特异性,即它们可以互相识别并重聚。任何神经元形成特定的大小、形状、位置和连接的时间都不同。此外,一旦神经元停止增殖,用作细胞神经递质的化学物质可能就一劳永逸地决定了。到了妊娠9个月时,在脑中我们就已经拥有了我们可能拥有的大多数神经元(见图8)。

|

这时我们出生了!出生可以使脑继续生长,否则的话,对于母亲的产道来说,头会很快变得太大了。出生时,人的头约与黑猩猩的同样大小,约350立方厘米。到出生六个月时,将达到最终体积的一半,在出生两年时,将是成年人头大小的四分之三。四岁时人脑的大小是出生时的四倍,约1400立方厘米。

即使是在生命头一个月内,婴儿也已拥有了一些反射反应。如我们在第二章中谈到的,一个反射就是对于所给定固定情景的一种不变的反应。这样的反射之一是手臂的挖舀运动,这种运动是最终抓握物体的精巧能力的基础。假如一个人试着把婴儿的手臂自身体往外拉时,可以看到这个反射:婴儿的反应是缩回他的胳膊,收回到身体边。随着时间流逝,这个抓握反射变得越来越精巧。先是卷曲所有手指包住一个直接放在手掌上的物体,此后婴儿能翻过手来抓一个与他手背接触的物体。最后,他能进行随意的抓握,第一次能随心所欲地抓到他所看见的任何东西。

抓握反应发展的这些阶段与婴儿皮层发生的变化相平行。出生后的第一个月间,皮层中绝缘物质髓鞘(见第三章)大量增加。一旦轴突有髓鞘绝缘,传导电信号就要有效得多。显然,一种精细的运动,如随意伸手抓取,只能在皮层内神经元尽可能有效地工作时才能发生。髓鞘化在15岁之前持续快速增加,甚至持续至15岁之后。甚至在生命后期,如60岁时,髓鞘在密度上仍能继续增加,这是一个令人愉快的现象。

到了一岁末,孩子常常在不经意间开始会捡取物体了。年幼的婴儿只能同时动所有的手指,而稍大的孩子则能够开始单个地移动手指。特别值得注意的,孩子现在可以用拇指和食指捡起小物体了。能做这类动作的主要动物是灵长类。与其他动物,如猫和狗不同,在灵长类,从与运动控制直接关联的皮层区(运动皮层,见第二章)有纤维与即时控制各手指肌肉收缩的脊髓神经形成直接的联系。

正是这种精细的手指运动是最灵巧、最高级的。在运动皮层,手指所占用的神经元相当可观。甚至当运动皮层受损时,即使大多数其他运动不可思议地恢复了,但恰恰是精细的手指运动时常不再重现。

一旦能够独立地运动每个手指,手工技巧就大大提高了。手工灵活性的改善,意味着工具制作变得容易多了,这反过来又有利于该种动物的进化和生存。但另一方面,自主的独立手指运动并非灵长类生活方式复杂奥妙和多姿多彩的秘密。仓鼠和浣熊也能良好地控制其手指。

并不是婴儿期的所有反射都用作为随意运动模式的雏形。巴宾斯基(Babinski)征(按第一个报道者的名字命名的反射)在婴儿期就消失了。如果抓挠一下成年人的脚底,在一秒钟延迟后,其脚趾趋于向内卷曲。然而,抚摸婴儿的脚底,却使其脚趾呈扇形方式上翘。像抓握反射一样,发育过程中巴宾斯基反射的变化反映了神经系统的变化。一旦运动皮层(见第二章)的神经元开始与控制肌肉收缩的脊髓神经元形成特有联系,巴宾斯基征立即发生变化。在正常成熟的神经系统,运动皮层发送冲动下达脊髓,使肌肉收缩,导致了脚趾的内曲——因此就有一秒的短暂延迟。其时抚摸信号上传到脊髓和大脑,进行加工,接着又下送回到脊髓。由于抚摸脚底产生的脚趾内曲需要大脑某些部分以及上行和下行脊髓神经束的参与,这项测试也用于诊断成人脊髓或脑中可疑的损伤。若脑内某一部分或下行脊髓束的整合作用受损,则阳性的巴宾斯基征就会重现,足部的局部神经回路将起主导作用,成年人将回复到婴儿的反射,会扇形张开其脚趾。

有些反射则完全消失。例如,若扶抱着很小的婴儿,使其足部与一个表面相接触,孩子就会产生行走动作。没有人真正知道这种行走反射的意义。曾有观点认为,若能使一个孩子更多地练习行走反射,就能使之更有效、更快地学会走路。现在知道这并不正确。

在出生后逐渐发育的并不只是我们的随意功能,如抓握和行走。另一个非随意功能系统也开始起作用。我们知道,脑处理来自外部世界的信息,使身体能以其特定的生活方式活动。其实,大脑接收的信号不只来自外部世界,也来自体内。这些体内的信号不断地传到大脑,尽管对于所发生的绝大部分事件我们并不意识到。例如,我们不需要连续有意地控制我们的呼吸、心率或血压。这类重复和枯燥的工作会使我们无暇从事其他活动,包括睡眠。

因为脑与重要器官之间的通讯似乎大多是自主地进行的,因此它是由自主神经系统完成的。自主神经系统受大脑的指挥,但在结构上却伸展到其外部,其中包括几组由脊髓伸出的与所有重要器官相联系的神经。这些神经在妊娠早期就与中枢神经系统(脑和脊髓)分开发育起来。在妊娠后约三周,神经板关闭形成神经管,但在两侧以后发育成神经元的一小群细胞并不包括在内。这些细胞群被称为神经嵴,他们将发育成组成自主神经系统的神经。

自主神经系统不只是某种稳态机制,它实际上有两种工作模式:战时模式与平时模式。当刺耳的噪声吓你一跳时,你的心率自动增加。心率加快的生存意义在于,你的身体正在准备作出应急动作,你可能不得不尽力去奔跑或搏斗,为此血液更快地被泵出以提供更多氧气。这就是战时模式,更准确地说是自主神经系统的交感分部。日常活动对于即时的存活并不必要,但一旦中止,交感神经分部被激活。在这种情况下,你需要出汗来降温,但又无暇消化,重要器官需要携氧的血液,以至使你心率和血压升高;气管扩张,这样你能更易呼吸;一个叫做肾上腺髓质的器官释放肾上腺素在体内循环,以助器官维持适当的反应。

如今我们不必去追捕,或也不会被追捕了。然而,当你感到紧张或兴奋时,你的身体就会出现所有在早期克罗马努热带草原上所需的返祖性反应。你的交感神经系统运转起来,就好像你准备要搏斗或逃跑,即使实际上你什么也没有做。当你拎起电话打听考试、工作面试或医疗测试的结果时,你可能会感到心在砰砰跳,觉得发热和有点出汗,尤其在手心。正是这种手掌汗湿的反应能够改变皮肤导电能力,因此用测谎器可检测出变化的信号。

平时模式,也叫副交感神经分部,是非执行状态,在我们毋需把即时生存作为最优先考虑时它运作起来。我们有时间松弛和消化食物,毋需处于高度警戒状态去对迅速改变的情况作出反应。心率低而平稳,食物平稳地消化着,我们也不必出汗来降温,或扩张气管以充分地增加呼吸。

虽然正常时是脑控制着重要器官,但身体的状态也能反馈而影响脑的状态。例如,药物心得安(B阻滞剂之一)使心率降低,它本身不进入到脑中。尽管如此,这种药可作为镇定剂,这只是因为心率减慢,就像深呼吸一样,向脑表明一种非应激状态占着优势——也即副交感神经系统在工作着。

自主神经系统的反射反应也包括对某些环境的适应,这些环境特异地针对某些器官,而并非处于高度警戒或松弛的总体状态。每个人都能观察的一种反射是虹膜对光的反应。我们知道,光线亮时,瞳孔自动地缩小,当光变暗时,又放大,从而保证让适量的光进入眼中。虹膜也自动对情绪作出反应。假如我们赞美某物或感到亲切和温柔时,我们的瞳孔就自动放大。显然,一些机敏的售货员已经训练自己去观察顾客的眼睛来估算可能销售的机会。此外,瞳孔的放大被认为是增加吸引力的一个特征。

在一个著名的经典实验中,要求男性受试者按照片中的女性是否吸引人将照片分成两难。由于照片众多,受试者不可能记住每个人的脸。结果是,他们常常把同一位女性的两张同样的照片放在不同的照片难上。而这两张照片唯一的区别是,在一张照片上女性的瞳孔已被作过修饰,看起来好像瞳孔放大了。男性潜意识地把放大的瞳孔看作是评价吸引力的决定性因素。这个诀窍是在19世纪由女士们发明的,她们服用一种阻断神经递质乙酰胆碱受体的药物(见第三章)。因此,这种药物(阿托品)的俗名为bella donna,意即“美丽的女士”。

就是这样,我们生来就已作好准备以适应紧张,并拥有一定数量的反射。但是我们有意识吗?这个令人困惑的问题从来没有令人满意的回答。所有的可能性好像都是聊备一格的。一个观点是,我们在子宫中就有意识,但这就产生了如何确定这个重要事件发生的确切时间的问题。很明显,单个受精卵是没有意识的,那么何时意识会突然产生呢?一个胎儿又能意识到什么呢?另一个观点是,婴儿可能就在出生时开始有意识。这又是一个奇特的观点,因为许多婴儿出生时并未成熟,那么是出生动作本身唤醒了意识吗?由于大脑本身完全不受出生过程的影响,似乎很难接受这种思路。

另一个观点是,孩子可能在出生后某个时候开始有意识。这个观点不仅暗示新生儿只是一种自动机,而且又再次引出了同样的问题,即如何确定意识出现的关键期。胚胎和新生儿脑的发育是渐进的过程,因此不可能确定那些可能与意识相关联的特殊而引人注目的事件。

还有另一个可能性。由于脑的发育是缓慢而渐进的,也许意识也是如此。意识并不是全或无的现象,而是随着脑的生长而逐渐发展起来,这种可能是存在的。如果我们接受这样的观点:意识是这种方式的连续事件,那么就会推论出胚胎是有意识的,只是比成人甚至新生儿的意识程度要低得多。这种看待意识的方式也会有助于对付非人类动物是否有意识之谜。大脑越不那么复杂,意识程度就越低。由此推想,动物是有意识的,但黑猩猩的意识比起人来要低,因为这两个种属的脑虽出生时很相似,随后的发育途径却不相同。

人类的脑和黑猩猩的脑在出生时重量相似。一个关键的区别是,灵长类脑(包括黑猩猩的脑)的发育大部分是在子宫内发生的。对于人类来说,脑的发育有相当一部分——有人说是大部分——是在子宫外发生的,我们的至亲黑猩猩的DNA(脱氧核糖核酸)只有1%与我们不同,单是脑出生后生长这一点就会使我们胜于黑猩猩了吗?

3万年来,我们的脑及其在子宫中的发育过程一直是相同的。若我们有新生儿似的脑,我们就会轻而易举地被引进早期克罗马努人的世界。换一种说法,早期克罗马努婴儿的大脑会与现今发达国家中的许多年轻人一样智力敏捷,一样对电脑驾轻就熟。年轻人的大脑适应性强,易受影响,对他们来说关键的挑战是要让大脑在特殊刺激和将必须要在那里生存的环境的限制下发育和成熟,不论那是丛林抑或是计算机的环境。与我们的至亲黑猩猩不同,我们的大脑有惊人的能力去适应我们所处的环境。从新生儿脑的惊人成长速率和行为的平行发展来判断,很明显,大脑是按一个很紧凑的日程来运转的。

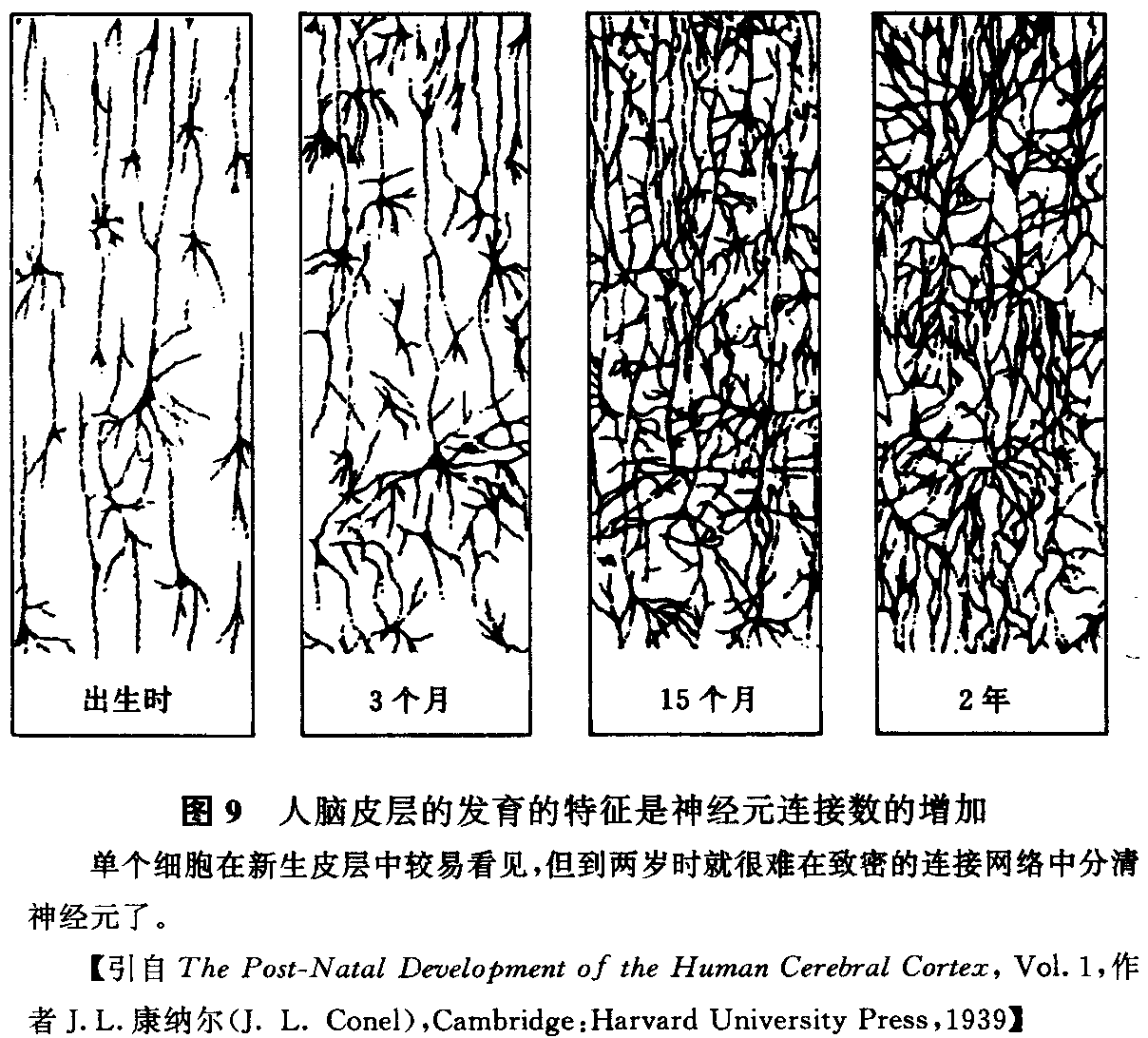

至妊娠后9个月,将组成我们脑的大多数神经元已经增生到合适的脑区。一旦到达目的地,每个神经元就有效地扎根下来,通过建立突触回路(见第三章)启动与相邻神经元间的通讯。在新生脑发育的整个时期,神经元的轴突一直向外生长,与其他神经元形成联系。出生后脑容量的惊人增长不应简单地归于神经元数的增加(见图9),其中有相当部分应归功于这些突起的发育,它们作为神经元间的通讯线来起作用。

|

甚至当脑细胞在组织培养皿中培养时,也会伸出轴突,因此用一台定时录象机,就有可能直接观察脑细胞伸出轴突与邻近的细胞建立联系。以这种方式有可能生动地把发育中细胞的情况显示出来。当神经元在胶卷上移动时,虽然像棉花糖那么纤弱,但它们似乎是极有目的性地以惊人的速度在荧屏上掠过。借助于有凹槽、蛛网似的末梢,它们几乎对路径熟诸于心。这些末梢颤颤巍巍地执著地向前伸展。大约一个世纪之前,拉蒙·卡赫(见第三章)非常恰当地把这些神经末梢称为破城槌,虽然真正的学名是生长锥。看着这些胶卷时,你将很难理解,人们怎么能把脑视为计算机,甚至怎么能把脑与计算机相提并论。

这些年轻的神经元是如何知道该去哪儿的呢?有人认为,他们的初始取向可能是由遗传决定的,但任何最终的路径随后会由局部因素加以微调。另一种观点是,靶细胞释放一种导引性化学物质,其浓度在靶细胞附近最高,并随其扩散开来而变低。轴突沿着导引化学物的浓度变高的方向移动,最终抵达靶细胞。

神经生长因子(NGF)现已被鉴定为控制神经生长的重要化学物质原型。一般认为,一旦神经元间的联系建立起来,神经生长因子主要是通过逆行转运到神经元内部起作用的。一旦以此方式转运回来,神经生长因子可能侵入细胞核内,干预基因的表达,即关闭一种遗传决定的程序性自毁机制。反之,若施加神经生长因子的抗体,那么本来神经生长因子在其内正常工作的神经元将会死亡。但是,脑的发育并不唯一地依赖于神经生长因子。虽然神经生长因子既用于脑外的神经元,又用于脑内的某些神经元,但它只是许多可能的导引性化学物质的一例。

我们已经知道,轴突要生长很长的距离,但很难想象上述过程怎么会在其中一段起作用。也许更可能的是,在脑结构仍然封闭的发育早期,存在一些先驱性神经纤维,它们后来像软化的太妃糖似地伸展开来,别的轴突可以缘此前行。

不管怎样,有一点可以肯定,这些生长的轴突在其历程中并不是一成不变的。毋宁说,生长的神经元能够敏感地适应改变着的环境(例如,长出的轴突减少了,或预定的目标靶体发生了部分损毁),使情况变得最佳。这种情况已在易于实验操作的较简单系统中得到了证明,也已经知道,在这些系统中,向外生长的神经元与靶体形成有序的一对一的连接。

例如,在蛙眼,每根离开眼睛的轴突在蛙脑中相关的目标结构(视顶盖)内部都有一个特定的靶区。如果一个神经元来自眼的最右边,其轴突就会进入视顶盖最右边的区域。而恰在第一个细胞左侧的第二个神经元将会占据第一个细胞左边相邻的靶区,依此类推。这种类型的组构称为地域性组构。神经元的地域性非常精细,即使将眼睛旋转180度,轴突仍会长向他们原定的区域,其结果是灾难性的。经过这样实验处理的任何青蛙看到的世界都是颠倒的,于是它们在捕捉苍蝇时将出现很多麻烦。

然而,神经元的这种地域性排列能适应于改变的环境,从中获得最佳的信息。假如长出的神经元中有一半被损毁,那么剩下的50%的神经元——正常情况下只占据50%的视顶盖——现在会侵入整个靶区。相反,若视顶盖的一半被毁,那么全部长出的神经元会涌入较小的靶区空间,但仍形成地域性组构:它们每一个拥有的靶区因此只有正常时一半大。

认识神经适应性的另一个方法是考察触须,这对动物来说是身体很重要的一部分。触须使动物能穿过狭窄的洞口。触须与动物身体最宽部分同样宽,它们一旦碰到了什么,立即通过神经发送信号至大脑。如果触须两边同时触到了,那么显然动物的头碰到了一个对身体其余部分而言太窄而不能进入的通道。

为触须工作的那些神经投射至脑中,在脑中与其相应的神经元集群在一起,排列成桶形。这些神经元桶状组构甚至在光学显微镜下也易于看到。可以用较直截了当的实验方法,连根拔掉某些触须,来考察这种特定的神经元与靶的关系。在小鼠脑中看到的适应现象与蛙脑的类似。如果该系统是刻板编程而又不易改变的,那么人们会预期,在作上述实验处理后,脑内神经元的桶状组构中会出现醒目的空白区。而之所以发生这些空白区是因为对于那些已拔掉的触须,不再有相应的神经元了。但事实上,正如我们在蛙脑中所见的,所有的靶区仍然都在使用着:剩下的神经元分配到了更大的细胞群。这些神经元桶状组构变得更大来填充已有的空间。

虽然乍一看来,这个实验可能与人类没什么关系,但正是一连串相似的事件导致了一个意大利男孩的悲剧。这名6岁的男孩一眼失明,其原因在医学上开始是一个谜,因为在眼科大夫来看,他的眼睛是完全正常的。最后这个谜终于解开了,真相大白:在他还是婴儿时,为了治疗轻微感染,男孩的眼睛被绷带缠了两星期。这样的治疗对于我们已成熟的具有构筑完好的神经联系的脑并无影响,但对处于出生后这么短的时间,眼睛至脑的神经元回路正处于构建的关键时期的婴儿来说,其影响就非常大。

由于缠绷带那个眼的神经元不工作了,它们原来的靶区就为正常工作的另一个眼的神经所接管,就如我们已在蛙眼和鼠触须实验中所见到的。在这种情况下,脑把不在工作的神经元当作根本不存在似的,因此这些不活动的、功能上不存在的神经元的靶区易为活动的脑细胞所侵入。令人悲哀的是,眼睛扎上绷带被大脑误解为一个明确的指示,即男孩在其余生中再不会使用这只眼睛了。

在正常情况下,“用进废退”规则会是有益的,因为它意味着神经回路是按工作着的细胞建立起来的,这些细胞又反映了人们必须生活其中的环境的需求。在不断扩展的人脑中,这种对脑回路中局部因素的敏感性是极高的。由于出生后发育仍在继续,脑内这些推推搡搡、不停工作的神经元有很强的反应性,它们形成回路来反映个体所处的外部世界中发生的情况。在16岁之前,脑内神经元之间的那场血淋淋的战斗一直在进行着,这是一场为建立神经元连接而进行的战斗。如果一个新的神经元未与靶神经元建立联系,或者缺乏足够的刺激,那么它就死去。

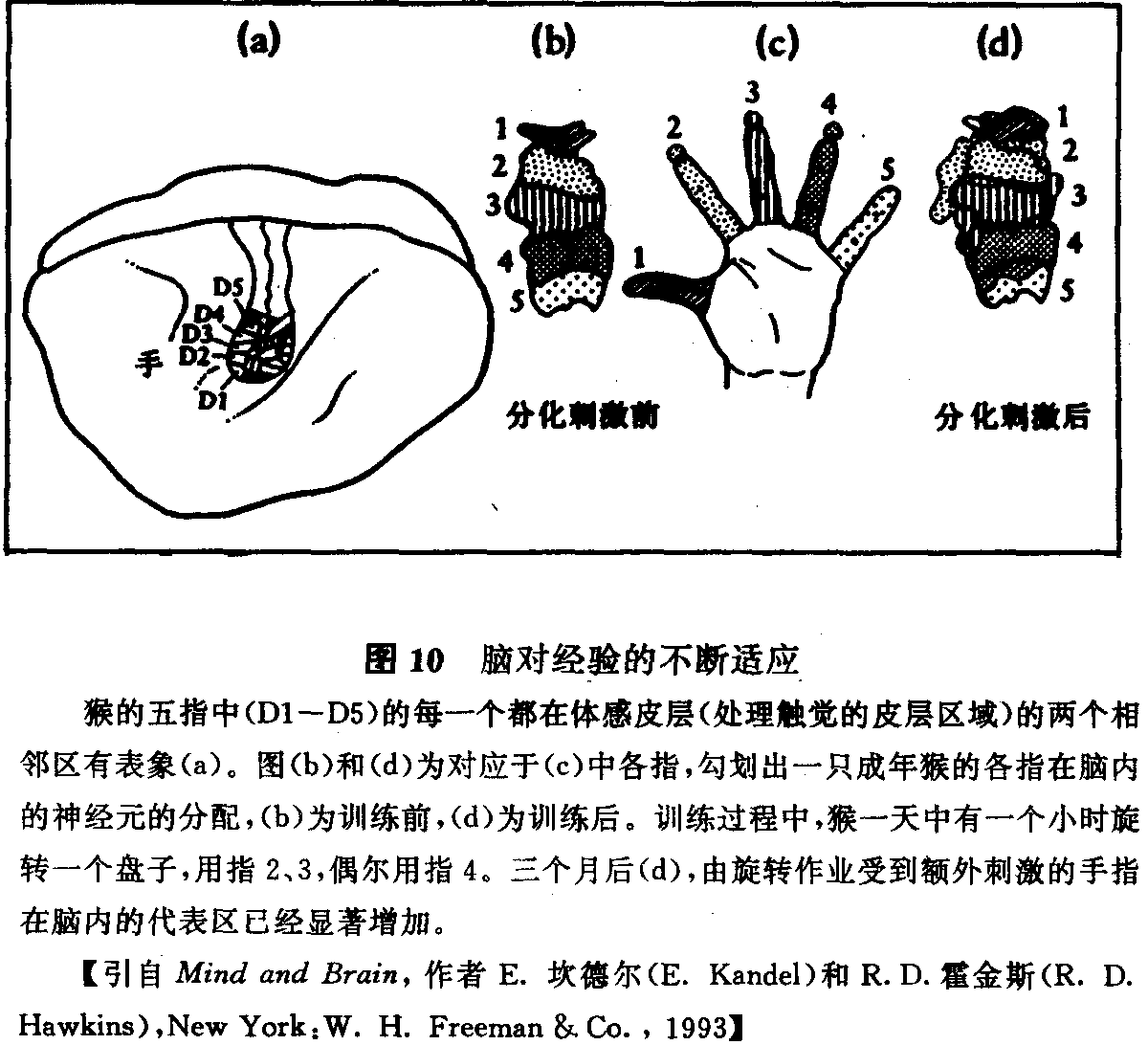

我们在这种方式下与环境相互作用,逐渐变得更适于在环境中生存,这是由于越来越多合适的(也即最努力工作的)神经元联接起来,可以进行最有效的信号传导。甚至在一个特定的脑区内,某些脑回路生长得比另一些更快。这些回路是电学上最活跃的(见第三章),在代谢上也是最活跃的,它们用以制造贮藏能量的三磷酸腺音(ATP,见第一章)的化学物含量更丰富。在脑内,神经元活动和生长是携手并进的,这不仅是“用进废退”的问题,也是“尽多使用”的问题(见图10)。

|

正常生活方式或环境中的任何微小变化,都会在神经元回路的改变上反映出来。例如,简单地对小猫进行训练,可使其在对水平线与垂直线作出分辨时举起一只脚爪。对其脑的检查表明,在与该脚爪感觉相关联的皮层的特殊部分,神经元连接约增加30%。因此,重要的是神经元的连接,而源自环境的刺激程度将决定神经元之间怎样联接,从而决定你个人的记忆,并使你成其为你这个人。我们将在下一章论及这一问题。

一个流行的观点是,对连接的这种选择是从更大范围的已存在的连接中取出的,余下的连接日后就“丢失”了。这很像制作雕塑中把多余的大理石或花岗岩凿去一样。虽然许多神经元连接无疑在发育中死去,但这样的损失不如说是用来抵消脑的疯长,因为脑按神经元连接的使用程度和活动情况已建立起合适的连接。因此,并不存在一个普遍的脑,然后塑造成个体的脑。毋宁说,在约16年的时间里,个体的脑就是随着脑的生长而发育起来的。

终于,在16岁时,我们有了发育成熟的大脑,其大小在约11年中最终增加了5%。虽然脑在发育时特别易受影响,但16岁之后这种适应能力并没有中止,只是有所减少而已。实际上有可能通过控制环境来观察成熟脑中的长期变化。例如,把成年大鼠放置在一种多姿多彩的环境中,那儿充斥着玩具、踏车、梯子等可玩的东西。作为对照,另一些相似的大鼠被关在普通的笼子里,在那里,它们能得到的只有所需的足够的水和食物,没有玩具。

然后检查这两组大鼠的脑,可以发现脑内神经元连接的增加只发生处在多姿多彩环境中的动物,处在普通笼子中的则没有。看来,脑内神经元的绝对数量并不如它们间的连接那么重要,这些连接不仅在发育中,而且在成年期都是高度易变的。特殊的体验会增加高度特化神经元回路中的连接程度。

我们应该谨慎对待这项研究表面上看来明显的社会意义。对人而言,一种多姿多彩的环境,并不单纯指可得到更多的物质财富或增加体力活动(如不停地跳舞,跳到筋疲力尽)。毋宁说,关键因素是对脑的刺激。人们在大鼠的研究中发现,引起脑内巨大变化的是有学习和记忆参与的活动,而不只是体力活动。你毋需变得富有来用“多姿多彩的环境”去刺激你的大脑。课余愉快的交谈,有意义的交往,填字游戏和勤奋的阅读,都可以不拘一格地使人脑得到刺激,不管这些活动是发生在城内还是在加勒比海滩上。

这样,随着我们在生命长河中的不断前进,我们塑造着神经元的特殊连接,而这些连接赋于我们一个独特的个性化的大脑。尽管如此,到中年时,我们在个性上是相当定型了,或者我们会认为我们是定型了:中年人脑中的某些过程肯定开始变得慢一点,而年轻人的反应时间较快。虽然中年人的胞仍在发展,仍在对环境作出反应,但就某些过程而言,它正减慢下来。例如,学会新技能(如驾车)的过程变慢了。虽然年轻人的驾车技术未必高明,但在学习驾驶上他们更强一些。来自于伦敦驾驶学校的统计数字表明,平均来说,一个人在学校里为学习如何驾驶而花费的时间大致与学生的年龄成正比。

我们大脑在某些方面继续减慢下来,在另些方面却不断适应和改变。我们中的大多数希望活得更久,最终颐养天年。众知周知,我们的寿命正在增加。实际上,研究脑最具推动力的原因之一就是人们对老年人脑功能紊乱日益关心。1900年,平均寿命是47岁,65岁以上的人口只有4%;而在1990年,65岁以上的人口超过12%;到了2020年,65岁以上的人口会有20%。由于良好的饮食,更好的医疗保健,以及对保持体形的兴趣的不断增加,我们比以往任何一代有更多可能拥有良好的健康。

然而,正是在生命的这个最后时期,脑的实质开始减少,脑的重量到90岁时失去20%,甚至在70岁时就已失去5%。另一方面,如在第一章所讨论的,我们知道留下的神经元可以接替执行某些功能。为什么大脑会衰老呢?这有许多种理论,如衰老基因的激活,从而耗尽遗传信息,或是遗传程序在长时间的过程中突然受到随机损害,或是无活性的或有害蛋白突然生成。我们还不知道老龄人的灾难性疾病——老年痴呆症和帕金森病的病因,这些病人脑的不同部分有大量神经元的丧失。然而,重要的是认识到这些疾患实际上是病症,并非老龄的自然后果。

在最近的一项老年痴呆症研究中,发现病人脑的某一区域(中颞叶)的面积不及同年龄健康人的一半。更使人惊愕的是,人们发现,老年痴呆症病人的这一脑区变薄的速率要比正常老年人快得多。这样,老年痴呆症对脑是灾难性事件,其后果是毁灭性的,但它却不是我们所有人的必然命运。

尽管如此,脑细胞在人体正常衰老时也确实是发生变化的。有些人相信,神经元的接受区树突发生萎缩,虽然对于这个观点还有激烈的争论。如果确系如此,可以认为我们的信息处理能力减弱了,但一项最近的研究又显示我们仍能处理惊人数量的信息。我们知道,老年大鼠在一种多姿多彩的环境中仍能形成新的神经元连接。虽然老年人在某些解题性作业上表现较差,处理信息略慢,但没有证据表明学习能力随年龄增加而减弱,事实上,他们的词汇量增加了。政治家、商业巨头、教会负责人和政治领袖常在六、七十岁时可能达到他们权力的顶峰。在古罗马,你只有到60岁之后才有可能成为法官,这也许很说明问题。

甚至在体力水平上,也没有理由认为我们都要注定变得衰弱。希尔达·克鲁克斯(Hilda Crooks)夫人在91岁高龄时登上了富士山。老龄可以是你作为一个个体的终极表达。在下一章,我们来看一看个性在物质的脑是怎样被表达的。

前一页

回目录

回首页