前一页

回目录

回首页

在著名的古代世界七大奇迹中,只有最古老的金字塔得以幸存。古代埃及人赢得了与时间的抗争。我们不知道其他地方有没有历史如此悠久的建筑,但埃及人的世界几乎没有什么改变。永恒的太阳和尼罗河水每年上涨的节律生动地向我们宣告了生命的延续性,正如对古埃及人所宣告的那样。公元前2700年的启示至今仍从金字塔中传出来。为什么人类自身不能永恒不变长生不死呢?他们为那些不朽的人建造了死亡之城,在那儿我们看到的是沉寂的死亡,而古埃及人却看到了无限的生命。“国王啊,你并没有死去,”金字塔上的铭文这样写道,“你只是活着离开了。”

永恒的生命需要永恒的居所。古埃及人为法老建造的坚不可摧的居所成为永恒的城堡。

虽然他们那些乐观主义的话语、对生命不灭的信念依然令我们感到神秘而又捉摸不透,他们的石块却宣告了他们对死者与生者平等的信念。

不知为何,对死亡的憎恶并没有使他们害怕死者或敬奉祖先。如果埃及人常被对死者的恐惧所萦绕,那么盗墓活动就不会在各个时期都那么猖獗了。发掘者几乎从未见过没有被盗的陵墓。埃及人的方式不是害怕死亡,而是否定死亡。他们坚持“人、神与死者”需求的一致胜。正如活着的王子的皇室“住宅”一样,神庙是“神的城堡”,而陵墓是每个人的城堡。它的拥有者继续生存其中,他的财富也储存在那里。

由于死者有理由害怕生者,缀满珠宝的木乃伊被深藏在陵墓的井穴中。在墓室的墙上和石棺的周围刻有对闯入者的咒语。甚至那些用以保护死者的人兽象形图符都是很吓人的。为了使之无害,古王国时代的陵墓艺术家怀着矛盾心理,有时会去掉画上的腿或躯体,甚至把它们劈成两爿。

在埃及历史上最古老的古王国时代,似乎只有法老享有永恒的生命。自然,作为延续生命的准备,古埃及人力图保存生命的形态。

尸体的防腐技术不断提高,使贵族、平民能像法老一样令肉体永恒存在。起初作为一门科学的木乃伊制作渐渐成为一种艺术。先把死者的大脑移走,然后把肠子取出并盛入4个白色大理石瓶中。再取出被认为是智慧所在的心脏,包好,重新放入尸体。在掏空的腹部塞满亚麻、锯屑和芬芳的香料。放在泡碱(碳酸钠水合物)中浸泡7天,防止尸体其余部份腐烂。用成卷的泡过树胶的亚麻布缠裹经泡碱后晾干的尸体。在图特卡蒙的木乃伊上这样的布裹了16层。每层布之间插入小的石头护符、偶像和写有巫术文字的小纸片。

早期的努力仅仅是防腐,逐渐地,类似祭司的为尸体搽香油者成了化妆师。他们使用树脂软膏令尸体看来有血有肉,给尸体装假眼,加上金属护套给手指定位。虽然尸体已不再保存得那么有技巧,包裹它们的亚麻布卷却是色彩斑谰。第二十一王朝后搽香油者的技艺不断退化,象征着古埃及文化的没落。

将法老的尸体制成木乃伊,为法老死后的居所建造金字塔及其石砌的神庙,这两者都显示了古埃及人的乐观主义和征服时间的信念。他们在石砌建筑中无可超越的技术,如此迅速地臻于完美的过程和原因至今仍然使考古学家感到困惑。从第一座值得注意的埃及石砌建筑,到大字塔的成功筑就,其间仅用了一个世纪。他们是如何开采出大块的石灰石,运送好多英里,然后抬起,放好;并以一个珠宝匠的精确度来安装的呢?而这一切都没有绞盘、滑轮,甚至带轮子的交通工具的帮助!

|

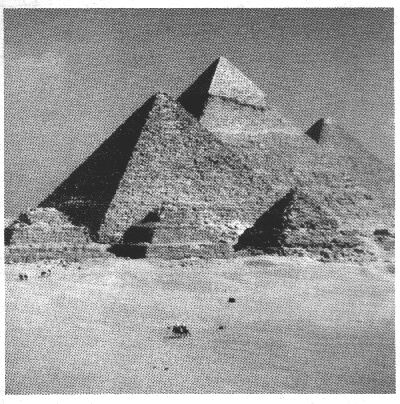

这是世界上最容易辨认的建筑群,千百年来让世人着迷和赞叹的建筑群。

人们敬畏它是理所当然的。大金字塔(法老胡夫所建)高137米,由260万块巨石建成,这个几乎重达700万吨的巨大建筑是在没有任何现代机械的条件下完成的。尽管如此,大金字塔却建造得异乎寻常的精确,就是在现代技术条件下都难以做到。至今没人能确切知道为什么要建造金字塔,大家都认为这是法老的陵墓。但奇怪的是从来都没有在金字塔内发现过法老的尸体,即使是在那些没有被盗墓者光顾过的金字塔内,巨大的石棺内也是空空如也。

当代工程师把数学当作他们必不可少的工具,而古埃及的数学与其他古代民族的数学相比是相当原始的。金字塔时代的埃及算术完全建立在“二进制”知识的基础上,我们甚至怀疑在现代意义上能不能把它称作数学。乘法和除法都归结为加法。数字相乘即是以所需的次数来重复这个数,再把数目相加;除法也相类似。奇怪的是,这种“二阶”的法则会在20世纪的计算机中再次得到运用,但在历史的大部份进程中它却是一条死胡同。

然而,大金字塔仍显示了精确到微米的设计,它占地13.l英亩,用石料625万吨,每块方石平均重2.5吨。金字塔底边方形的南北两条边长度仅相差百分之0.09,东西两条边仅相差百分之0.03。这个巨大的体量座落在广阔的磨光石块铺筑的地面上,经测量,地面对角线两端在平面高度上仅差百分之0.004。没有迹象表明他们的技术或设计是从域外借鉴来的。

现存最早的石砌建筑结构,昭赛尔国王的梯形金字塔,突然出现在古王国时代的第三王朝(约公元前2700年)。它的石构表面早就以精致著称。被冠以建筑师称号的伊姆霍特普,是埃及人与时间之战中最早的谋士,被奉为埃及文化之父。文字记载常常赞美他为伟大的第三王朝法老昭赛尔(约公元前2686—前2613年)的首席大臣、占星家和术士。人们开始书写记录之前总是先花大量笔墨来祭奠他。他的格言流传了一个又一个世纪,他还是埃及医药学神话式的奠基人。他死后2000年仍受人怀念并被敬奉为神。染病的信徒们在孟斐斯和尼罗河的菲莱岛上为他建造的神庙中作祈祷,希望伊姆霍特普会在梦境中赐给他们良方。在古希腊人的心目中,他与药神阿斯克来比奥司齐名。

在塞加拉,当我们今天俯瞰开罗以南的古代首都孟斐斯时,我们仍能看到使伊姆霍特普获得如此声望的遗迹。他的梯形金字塔,世界上现存最早的毛石砌筑物,是建筑灵魂的故乡。我们现在看到的是一个6级的矩形石砌结构,基座南北相距597码,东西相距304码,高度200英尺。进一步发掘表明,它初次建成时比现在更大。在经历漫长的风吹日晒,以及碎片被搬走建造其他房子之前,它可能总共用了85万吨石块,是城墙与神庙的综合组群中的一部份。就我们所知,它周围的建筑同样是史无前例的。当新开凿出来的图拉产的白色石灰石从黄褐色的沙漠中升起砌成这样的建筑时,那真是一幕令人目眩的场景。

梯形金字塔是人类最早的摩天楼。甚至在古代埃及,虽然它很快被更高更大的建筑物所超越,但据1500年后拉美西斯二世时代的朝圣者的壁刻记载,它始终是令人敬畏的。它是显示作为建筑师的人类刚刚崭露头角的创造力的纪念碑,同时它也是显示作为组织者的人类和社会力量的丰碑。我们必须看到,昭赛尔金字塔是当时条件下的建筑力量的最早标志之一。

金字塔的用途仍然是模糊的。作为殡葬建筑群的一部份,梯形金字塔很可能是昭赛尔国王的坟墓。也许金字塔周围的建筑是孟斐斯皇宫的石砌复制品,用来满足法老死后的需求。

从这一历史上最早的大型建筑到吉萨大金字塔的成功,仅用了一个世纪多一点的时间。我们可能不习惯把埃及人当作进步的典范,但人类技术的伟大进步几乎从未如此急遽而壮观。一种创造性的新技术!直到4000年后,19世纪中叶的现代摩天楼,才是又一个可与之相比的人类使建筑高出地面的能力的飞跃。此时,正如我们所见,摩天楼技术才以一种可与之媲美的速度来临。

毛石建筑的新艺术和新技术突然显现在庞大的尺度中,伴随着完美流畅的精彩技艺。梯形金字塔是用小石块砌筑的,每块石头都是边长为9英寸的正方形,由于小,无需机械设备而可直接用手搬动。后来的半个世纪,在所谓的斯芬克斯神庙中,埃及人对付的是30吨重的大石头。尺度的增加是与技术的提高相适应的。

昭赛尔的继任者塞刻姆开特也建造了一座梯形金字塔,但后来倒塌了。最早的“真正”的金字塔,即方形基座、四面平整向顶点倾斜的金字塔,看来是第三王朝最后一个国王胡尼建筑的美杜姆(孟斐斯以南30英里)金字塔。风化后的美杜姆金字塔显露出它的核心为几大台阶组成的梯形金字塔,表面是6层厚厚的当地的图拉石灰石,再加上石块填充和饰面,形成一个几何学意义上真正的角锥体形金字塔。这一形状只在它底部仍留有痕迹,上部则由于重力、气候和石块被盗而崩解了。以75°的角度内倾的石灰石表层,互相之间没有联系,而完全依靠它本身的倾斜角得以稳固。

美杜姆金字塔并不是建造完美耐久的金字塔的最后一个不成功的尝试。最早的建筑工程师在石头面前所遇到的难题仍生动地铭刻在一座被称为“弯塔”的金字塔上。它是第四王朝的斯奈弗鲁国王(约公元前2650)在美杜姆以北28英里处建筑的。在边长为620英尺的方形基座上,光滑的石砌表面先以54°31'的角度上升;然后在大约一半高度处,这一角度突然对称地减小到43°21',直到303英尺高的金字塔顶部。对这一建筑角度变缓的原因有多种不同的解释,可能性最大的是,在工程中途,建造者决定避免又一次像美杜姆金字塔倒塌那样的事故;并因此留给我们一个关于建筑处理手法的奇特纪念物。

在弯塔以北不远处、视线可及范围内的代赫舒尔,我们可以看到这种处理方法的另一个例子。这座金字塔基座上坦露出来的当地石灰石块呈现红色,所以被称为红色金字塔,它是人们所知最早建成的锥形金字塔。看上去它比后来的吉萨金字塔群更平缓。事实也确实如此,因为美杜姆金字塔的倒塌向他们揭示了弯塔下半部过份倾斜的危险性。建造者们小心翼翼地使这座金字塔以一个几乎与弯塔上半部相同的角度(43°6')内倾。他们的谨慎被证明是恰当的,因为这座主体结构屹立了几千年。不过,缓和的坡度却又使它成为有利于盗石者的采石场。在一个又一个世纪中,他们一块又一块地搬走了,原来一度令它优雅夺目的白色磨光石灰石面料,现在只剩下一种建筑师们从未想要的古怪颜色。

|

紧邻大金字塔,附近还有两座稍小金字塔,它们是埃及第四王朝后来的另两位国王所建。

这三座金字塔是整个建筑群的一部份,它还包括庙宇、法老妻子的小金塔及祭师和大臣们的坟墓。狮身人面像座落在建筑群前面,凝眸眺望沙漠,警觉地守护着这座亡者之城。

在何处我们还能在不到100英里的范围内,完整地看到伟大建筑时代的一个如此丰富的露天博物馆呢?代赫舒尔的这两处遗迹,弯塔和红塔,显示了从梯形金字塔和美杜姆金字塔的小块砌石到吉萨大金字塔的宏伟巨石的过渡。金字塔的建筑者们已经学会如何通过斜面铺设内层石灰石基座或用其他方法来增强稳定性,随这而来的是吉萨金字塔的庞大规模——巨大的石块(2.5吨至15吨)和约52°的陡峭角度。后来的金字塔坡度更大,但由于结构设计的改进而得以保存。

这个最早的伟大建筑时代的高潮出现在尼罗河西岸、开罗附近的吉萨的沙漠之上。在那里,3座设计完美的巨石金字塔成为第四王朝(约公元前2650—2500年)的胡夫。海夫拉和孟卡拉法老留给我们的遗产。其中,通常被尊为大金字塔的胡夫金字塔(高约482英尺)是建造得最早、最大而又最好的。它内部使用的毛石确切数量仍是它的许多秘密之一。外层的大块石灰石放在岩石内核上,不拆开金字塔是无法知道内核的尺寸的。我们只能根据已知的材料估计它大约有230万块毛石,每块平均重2.5吨。这一庞大的体积和它的沙漠环境,令其他任何想与大金字塔的建筑力量相比的尝试相形见拙。基座所覆盖的13.1英亩土地大得足够把米兰、佛罗伦萨的大教堂以及罗马的圣彼得大教堂都包容在内,剩余的空间还能放下威斯敏斯特教堂和伦敦圣保罗教堂。

2000年后,古希腊旅行家和历史学家希罗多德(约公元前425)参观了金字塔,并把令人难忘的事实、神话和幻想揉为一体编成一本书,解释了建造金字塔的过程和原因。他说,埃及人是最早“提出人类灵魂不朽的观点”的民族。据希罗多德所述,大金字塔是10万人强制劳动的结果,通过每3个月重新抽一次签释放一些人。经过10年的时间,胡夫建成了60英尺宽、用雕有动物的磨光石块铺成的通道,用来把石头从58英里开外的尼罗河运到现场。又经过20年方建成了大金字塔,“组成它的每块石头长度都不小于30英尺。”希罗多德推想有一种提升石头的机器。雇工数量之巨大令他惊叹,他记述道,“题写在金字塔上的古埃及符号记录了建筑劳工消耗的萝卜、洋葱和大蒜的数量;我清楚地记得为我读出这些文字的讲解员说,在这上面耗费的钱财是1600塔兰特白银……那么……花费在铁器上和劳工的衣食上的数量又该是多么巨大啊。”

|

在克努姆霍特普王子的墓室里,壁画上的中东沙漠游牧民族在首领的率领下来到埃及,向这位“沙漠的管理者”敬献他们的贡品,并祈求埃及国王的庇护。

为了给工程提供资金,胡夫使他的国家陷入“完全恶劣的生活方式”中。希罗多德讲道,当胡夫需要更多财富时,便把女儿派到公共妓院去出卖肉体。但她也想给自己留下一座金字塔,为了积累她的“希望宝库”,她要求每个男人向她期待的作品“送一块石头作礼物”。象征她的魁力的这座纪念碑(希罗多德见过,我们现在也能见到)比大金字塔小得多,边长150英尺,是位于大金字塔面前3座小金字塔正中的那一座。

对于古代埃及人搬运大石块的技术,我们仍然不得而知。没有迹象表明他们使用过绞盘(类似于船舷上用的起锚机)或滑轮之类的工具。也许他们没有任何起重设备。为了移动石块,他们得依靠滑橇。滚筒和杠杆。他们留给我们的画面中,有用砖与土临时建造的大堤,沿着大堤形成的坡道,他们把石块拖到所需要的高度。这样无疑加重了建造工程量。金字塔为这样一条大堤提供了自然的支撑,也许可以帮助解释产生这一高大建筑物外形的原因。

由于没有任何证据,怀着敬仰之心的访问者可以尽情编造各自关于金字塔建筑目的的故事。有人说金字塔是谷仓。中古时期的阿拉伯传说讲述了一位古代国王预见到会有大洪水,便建造金字塔以储存天文、地理、物理和技术上的秘密。旅行家艾本·巴都塔(1304—1377)记述说,赫耳墨斯·特利斯墨吉斯忒斯(埃及智慧神透特的希腊名字)“从星相中查明洪水将来临,于是建造金字塔来收藏科学。知识书籍和其他值得保护以免埋没和毁灭的东西”。这种认为大金字塔和科学、宗教的真理之间具有某种潜在关系的信念从未消失过。

但是古埃及人为什么把他们的纪念建筑造成角锥体形呢?“金字塔”一词,原为纯希腊语,意为角锥形,没有给我们任何线索。希腊语中一个相似的词意为“小麦蛋糕”,也许希腊人认为金字塔从远处看像是一块放在沙漠里的蛋糕。另一个有建筑意义的希腊词“方尖碑”,有一个相对灵活的来源,它在希腊语中指“小炙叉”或“烤肉叉”。我们知道古埃及人把坟墓称作永恒的城堡。在埃及语中,金字塔一词可能意味着“升天之地”。它与这一事实相符:最早的此类结构是梯形金字塔,而同样的梯形内核又出现在后来的金字塔上。

为了使人升入天堂,梯形金字塔和后来的表现平整的锥形金字塔一样起作用,甚至比它更方便,而后者的建造更困难,耗费劳力更多。建造锥形金字塔需要建一条又高又长的大堤或一组矮的坡道。有什么精神的、巫术和美学上的益处足以证明增加这么多造价是合理的呢?

|

……在烈日下经过艰难的跋涉,我们来到胡夫大金字塔脚下。这简直是座凹凸不平的石山,它的每一面都是一级级宽阔的石梯,台阶多得数不清。结果,未爬到金字塔的三分之一我们便不得不依赖当地阿拉伯的帮助,他们手拉肩扛,把我们送到塔顶。即便如此,我还是浑身瘫软,精疲力尽;站在塔顶,眺望远处,碧兰的尼罗河如一条蜿蜒的缎带,精美的缝绣在茫茫黄沙之中。此刻,我的内心是如此的安详和平静。

马克·吐温

《一次古代世界里的野餐》

对古埃及人来说,任何石墩——马斯塔巴、梯形金字塔或锥形金字塔——都可以是生命的象征。正是在浮现于混饨之水的远古土丘上(如同每年尼罗河退潮后浮现出的土丘),创造之神阿图姆初次显灵并创造了宇宙。任何石墩都可能会有神奇的魔力使人葬的死者延续生命,那么建造平整的“真正的”锥形金字塔又是什么原因呢?

我们的确看到一些线索。金字塔时代目睹了对太阳的狂热崇拜——太阳祭礼(Heliopolitan priesthood)的兴起。当太阳从尼罗河的山谷中升起时,它的光芒最先照到的是金字塔的尖顶,远早于照到下面低矮的住宅上。那么,活像太阳神“拉”的国王自然就必须永远生活在原始山丘般的住所里,而且他必须生活在最早的坚固材料——毛石中。就像今生一样,他将永远保卫他的人民。还有什么形象比锥形金字塔更好呢?它从向着天国的顶点对称地展开,正如太阳的光芒照耀大地。

根据金字塔的铭文记载,国王通过太阳光线升入天堂。锥形金字塔会不会代表这些带着国王升天的光线呢?如果确实如此,那么犹如梯形金字塔的每个台阶那样,锥形金字塔的全部设计对于永生的法老都是很实用的。为了使国王更容易升天,也为了陪伴太阳神“拉”每天环绕地球的旅行,他们有时会给国王一艘木船,如同在大金字塔附近贴有图拉石灰石的墓室中找到的那种船。在第四王朝,也就是金字塔时代,法老是天际环航的伴星和太阳神“拉”的世俗形象。逐渐地,法老们把太阳神与他们自己的名字合为一体。

金字塔并不完全只有超世俗方面的意义和作用,它们还是社会和政府令人敬畏的权力的纪念碑。历史上旅行者的故事、传说和犹太教法典传说的插图画家的想象,都误导出这样一种场景:暴虐的法老,以及一群群由冷酷的监工驱使的汗流浃背的奴隶。当我们把历史上建造亚眠大教堂、圣米歇尔山教堂和沙特尔大教堂的虔诚的工匠和恭顺的劳工理想化时,当我们对一个社会能把如此大量的资金用于永恒的信仰丰碑大加颂扬时,我们对待金字塔的建设者们却并未慷慨大方。

埃及学研究的进展帮助我们看到所有时代纪念性建筑的建设者的相似性。现在许多古埃及人的图像显示了劳工搬动石块、制作雕塑,以及工头指导工作的场面。我们并没有看到鞭子或其他强制劳动的痕迹。现在的埃及学家一致认为金字塔不是奴隶们的作品。他们提出,古埃及人也许和后来的其他人一样,为他们巨大的公共创作感到骄傲。即然他们有同样的忠诚和宗教的信念,他们难道不会也为参加社会工程而骄傲吗?在尼罗河泛滥的几个月时间里,无法在田里耕作的农民可以来到金字塔工地,它们往往就住在河边。每年这个时候,从水路运送建筑材料是最方便的。在水退的季节,则有小组的工人开采建筑石料。

在金字塔时代,一次洪水泛滥约有3个月,此时至少同时有7万名工人投人这项工程。由于缺乏其他资料,又是在火器时代之前,我们很难想象这么一大群人怎么会从遥远的村庄被强制赶来,又被粗暴地逼着干上几十年的。新的迹象表明金字塔是志愿劳工的作品。在古王国时代,埃及除了一些战俘外几乎没有奴隶。既然金字塔作为伟大的公众成果而使我们折服和目眩,它们难道不会同样吸引建造它们的人们?他们难道不会为参加如此伟大的工程而骄傲?从现在的刻在石头上的符号标记,我们找到一些线索。有些碑文——“划船一族”或“手艺人群”——标明了特定的行业,而其他的——“斯奈弗鲁多有魄力”或“胡夫的白色皇冠”——标明了工程完成时的统治者。还有——“魁力之帮”、“永恒之帮”、“坚实之帮”——宣告了工人们的自豪。我们难道不能想象一下,在每一季中,金字塔的建设者们回到村庄,向惊讶的同村人吹嘘他们所参加的工程的宏大规模?

金字塔是我们所知第四王朝以后唯一伟大的公共工程,它们把埃及从一个村庄散落的国家转变为高度集中的民族。一旦一个国家有了组织后所产生的成果是多么令人瞩目!多么庞大的食物供给,多么大规模的运输、住所和卫生设施!国家的力量由此显现。一方面是原始国家创造了金字塔,另一方面,在公众努力及对太阳神共同信念的基础上,金字塔本身又帮助创建了国家。这一历时多年的大型工程一定产生了大量的官僚,他们可以以其他目的召募而来。在金字塔时代,“法老”一词的含义是“大房子”,不是指统治者本人而是指神授的统治者的居所。金字塔的建设者们,忠贞于他们的信念和社会,为他们的统治者建造永恒的居所。第四王朝以后,这一中央集权国家迅速衰落。从前,贵族们把坟墓建在法老大金字塔的周围,而这时则把坟墓建在金字塔地区以外,建在他们居住和统治的省区内。这也标志着金字塔建筑的衰落和石砌建筑质量的下降。

|

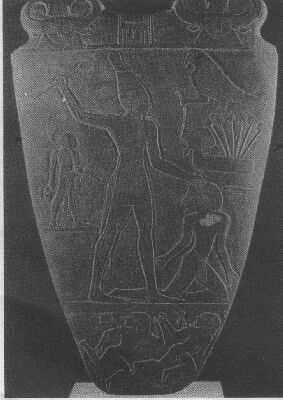

公元前3100年,上埃及国王纳尔迈征服下埃及,实现了埃及的统一。藏于埃及博物馆的这块纳尔迈盾形石板,就是这一重大事件的历史见证。

图中纳尔迈国王头戴王冠,手举权杖制服战俘。这一雕刻手法成为后来表现法老为国征战的典型艺术形式。右上角神鹰站在六株纸莎草茎上的象形符号,表示国王俘获了6000名战俘,身后手提水罐的男子,象征归顺的臣民。

我们开始明白,讨论金字塔是否一种“有用”的创造物是多么无知。因为它们是大型的公共工程,是社会的创造物和创造者。也许正是因为感受到这一点,当美国的奠基者们为新的国玺寻找一个象征美利坚充满希望而又未知的未来的合适符号时,他们选择了一座未完工的金字塔(至今仍能从1935年版的一元纸币上看到)。现代物理学家库尔特·门德尔松帮助我们从一个现代的角度来看待第四王朝的金字塔建筑:

|

一种优美的文字可能中断,再没有人懂得书写和阅读它们,一种伟大的文明可能突然失落;但它们却不会永远消失,既然它们曾经存在。

留在古埃及土地上的这些宏伟的石砌建筑,便成为这种伟大文明的有力见证:它们跨越了历史的经纬与时间的长河,为后人寻找文明的源头提供了最初的线索。

就我们所知,当今世界只有一个项目能够以它的庞大和无用而可能最终有资格被称作新的金字塔,这就是外层空间探索……最终,太空探索的结果可能会和法老陪伴太阳同样短命,而为之付出的努力则将是巨大的。唯一的动力就是人类通过建造一座星际通天塔而名垂青史的满足感。5000年前,埃及人因为同样说不清的原因,而甘愿作出巨大的牺牲,付出汗水和辛劳……

后世的人们会不会大伤脑筋:为什么20世纪末的人类花了天文数字的费用,不断向外层空间发射火箭呢?

不管他们的动机如何令人费解,在征服时间这一目标上,古埃及人成功了。他们还带给我们人类集体创造力的鲜明启示。据阿拉伯编年史家阿卜杜尔·拉提夫所述。在1215年,阿拉伯联盟阿齐兹·奥斯曼帝国的马来克哈里发对这些偶像崇拜的纪念物感到不快。作为一项虔敬工程,他组织了一大群人去破坏一个较小的金字塔——吉萨的孟卡拉金字塔。工人们辛苦了8个月却一无所成,最后只得放弃。那一无望的努力的标记仍留在该金字塔北坡上的一个小疤痕中。从那以后,只有盗墓者的开掘和嬉戏的旅游者从顶端向下扔石头的举动,才损伤了金字塔的完整和壮观。

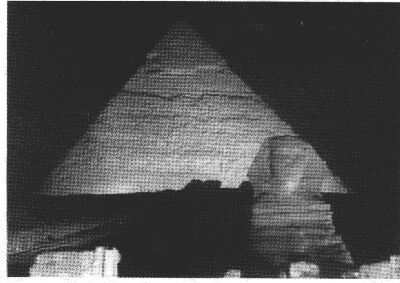

最近,有关狮身人面巨像的年代在考古学界引发争论,从而形成埃及学领域里一个新的视焦点。

正统考古学家告诉我们,狮身人面巨像是在大约公元前2500年,处于古王国时代第四王朝的埃及法老海夫拉统治时期修建的。这个国王的陵寝虽然内部比其父胡夫的金字塔逊色,却以其外部份布有致的建筑群而独胜一筹。海夫拉巡视墓碑时,为没有一个体现其法老威仪的标志而不满,一位石匠投其所好,建议利用工地上一块2000吨重的巨石雕一座象征法老的威严与智慧的石像,遂有了驰名世界的斯芬克斯狮身人面像。

然而科学家们发现了表明狮身人面像比人们认为的年代可能早一倍的证据,从而在地质学家和考古学家之间引起了一场激烈的争论。地质学家断言,狮身人面像的年代肯定更久远,而考古学家们说,这一结论同他们了解的古埃及的情况产生了矛盾。

波士顿大学的地质学家罗伯特·M·肖赫对吉萨遗址进行了第一次地震方面的研究,结果表明,在狮身人面巨像最初雕刻时与裸露在外面的这座巨像周围的石灰石床岩受风化和侵蚀的时间要比人们认为的长得多。另外,狮身人面巨像和其它年代确凿的建筑物侵蚀程度的差异也表明狮身人面像要古老得多。

|

长久以来狮身人面像是神秘莫测的象征,它据传是海夫拉法老建造的(它的人面头像颇像是法老的画像),与身后巨大的金字塔相比,它小得像一只小猫。但狮身人面像实际上是个硕大的物体,它高达20米,长达73米,是一座平卧的狮子,却有一个人头。它的脸部最宽处是4.2米。传统说法,它是建造大金字塔采石场上留下的一大块圆石刻出来的。

据推测,狮身人面是它身后墓地的守护神,但没有人能对此肯定。头像上有头饰,额头上有一条眼镜蛇的王室标记,可是它的鼻子有一部份没有了,胡须完全不见了。原先它也许是用泥抹过,然后用红漆涂过。在它前面是一个石柱,或者说是一块直立的大理石石碑,上面记录着公元前15世纪图特摩斯四世法老的奇异经历。一天他外出捕猎小羚羊时坐在狮身人面像的阴影里休息时睡着了。梦中他得到启示,只要他把狮身人面像上的沙土扫掉,他就会得到埃及的王位。他真的扫了沙土,也真的得到了王位。后来其他法老也来此扫沙。显然这个狮身人面像是一处朝圣地。

狮身人面像是刻在石灰石床岩上的,所以它座落在一个壕沟里。壕沟的四壁给地质学家提供了令人感兴趣但又不满足的证据。它们被水严重侵蚀的事实,表明这个壕沟是在公元前5000年前开凿的,因为历史上这一地区的降雨量只有那时是最高的。

科学家还进行了揭示声波穿透岩石的地震研究。风化在岩石上造成多孔,声波穿行的速度使科学家们了解到岩石的孔隙度,从而表明岩石受风化和侵蚀的程度。这反过来又使科学家们知道岩石暴露在暴风雨中的时间有多长。

研究揭示,狮身人面像的“尾部”是在海夫拉统治时期刻在石床上的,它的年龄约只有巨像前面及两边的壕沟年龄的一半。即是说,海夫拉只是对已经有几千年历史的狮身人面巨像进行了整修,并纳入他的墓群之中。这一结论令考古学家大吃一惊,因为这意味着狮身人面像的头部在海夫拉出世时屹立在那里几千年了,显然,这扰乱了他们所掌握的有关古埃及的常识。

地质学家于1991年10月22日在圣地亚哥举行的美国地质学年会上提交了他们的研究结果。认为巨像的实际修建年代在公元前5000年到7000年之间。

针对这一观点,考古学家争辩说:就他们所掌握的知识来看,在海夫拉统治埃及以前的几千年间,生活在该地区的人根本不可能掌握建造这一建筑物的技术,甚至没有这种愿望。显然地质学家的结论与考古学家和埃及学家“对古埃及了解的一切情况都是背道而驰的”。

至于埃及学家的另一证据,狮身人面像酷似海夫拉,则有人聪明地反问,海夫拉在把这一现有的建筑物纳入其墓群时,难道不能让人整修它的脸吗?当然在没有确凿证据时,不能排除任何一种可能。

考古学家们坚持说,狮身人面巨像的修建技术比已确定年代的其它建筑物的技术要先进得多。因此,将狮身人面像建筑年代再提前几千年是不可思议的,也是不可能的。如果承认地质学家的看法,即狮身人面像可能已有八九千年的历史的话,那么,修建这一建筑的不应是当时的埃及人,而是另一群高级智慧生物。

宇宙学的研究者根据金字塔建筑群种种与天文现象的巧合神奇之处,以及塔内遗存的超现代的物品,推测金字塔是外星人在不同时期单独或帮助法老建筑的。科学家以先进的仪器探测发现,狮身人面巨像之下也有类似金字塔内的秘道和宫殿,莫非斯芬克斯真的出自外星人之手,作为宇航导向的标志,而后被法老利用吗?

到底孰是孰非?我们多久才会知晓呢?

神秘的埃及早就引起古希腊人的注意。希罗多德的《历史》使希腊人对埃及人的观察留传至今。托勒密诸王对埃及文化的独创性也大为惊奇,曾于公元前3世纪下令就政治、宗教和社会生活各个方面编写一部法老埃及史。一个埃及出生的人——曼内索,受命主持撰写,遗憾的是,这部著作因亚历山大图书馆被焚而不幸失传。唯有为别的书所引用的部份段落保存了下来,从而使埃及的历史保存了一个可信的轮廓。公元6世纪,查士丁尼一世在位时,最后一批埃及神庙被封;种种法老文字通通被排斥,只有口语在科普特语中得以留存,书面语却逐渐失传了。直到1822年让·弗郎索瓦·商博良(1790—1852)译解了这种文字,人们才再一次得以理解由埃及人自己写下的种种古文件,从而使埃及相对成为整个非洲最富有史料的地区。但是,这些史料是那样残缺不全,对了解埃及历史仍然是沧海一栗;尽管有考古提供的资料作为补充,但阵阵迷云仍然掩盖着古埃及人所走过的历史道路,使人无法看清而无法推测。其中最为扑朔迷离者之一,就是尼罗河流域的古代居民问题。

“埃及”一词系由古希腊语Aigyptos演变而来,起源于古埃及孟斐斯城的埃及语名Hikuptah(意为普塔神灵之宫)。在埃及至今尚未发现早期人类化石,但在尼罗河谷地和利比亚高原等地却发现了一些旧石器时代的遗物,其中最早的可追溯到六七十万年前,甚至100万年前。一般认为,尼罗河流域出现居民大约是在一二万年前。古埃及人来自何方?属何种族?这是长期引起激烈争论的问题。

|

这尊《拉霍太普夫妇》雕像是埃及第四王朝初期的作品。拉霍太普是法老斯奈夫王的儿子,太阳城的大祭司。

从这尊雕塑中可以发现一丝古埃及人种族的线索:拉霍太普皮肤为棕褐色,其妻皮肤则为浅黄色。由此可见古埃及人种的复杂,到底谁是这片大地上最早的祖先?还有待于人类学家进一步考证。

关于埃及早期居民是“白种人”或“黑种人”的辩论开始于1874年。一个世纪后,就此问题联合国教科文组织在开罗主办了一次学术讨论会,与会专家展开了激烈的争论。一派认为,埃及的最早居民是“黑人”。他们提出的人类发源于非洲的“一祖论”认为,最初的人类必然属于同一人种——尼格罗人。人类的出现首先是在非洲尼罗河发源处地区。那时北非的气候温和潮湿,雨量充沛,满布着草丛和森林,各种动物隐没其间,当时的居民以鱼猎采集为生。按格洛吉尔氏定律,在温暖潮湿的气候中进化而来的热血动物会分泌出一种黑色色素(真黑色素),人类也不例外,因此,地球上当初的人类在种族上是同一的。人类从这一原始地区扩散到世界其它地区,唯有两条道路:尼罗河流域和撒哈拉。在尼罗河流域,这一扩散发生在旧石器时代早期和原始历史时期之间,是沿着自南而北的方向逐步进行的。该派列举的证据有:在马里埃塔发掘的木乃伊的表皮和真皮之间发现相当数量的黑色素;希腊和拉丁学者都把埃及人描写为尼格罗人,其中有希罗多德、亚里士多德、卢西安、阿波罗佐鲁夫、埃斯奇里斯、阿基里斯·塔蒂乌斯、斯特拉波、狄奥多勒斯·西库卢斯、迪奥吉尼斯·拉尔蒂阿斯、安米亚努斯·马塞利努斯等人;《圣经》中的传说也认为埃及人是“含”的后代(“含”是“哈姆”的同义异译);古埃及人自称KMT[其后常用的Hamite(含米特人)一词即源于此词,此词亦以“Ham”形式见于《圣经》,这是“法老语言中用以指黑色的最有力的一个词”;古埃及人称他们的国土为Kmt,意为“黑土”,有别于未经河流灌溉的“红土”(即沙漠)。古埃及“从其新石器时期的幼年直到本地人建立的王朝的终结”,居民一直是黑种非洲人。

另一派认为,早在王朝前时期,生活在古埃及的人是“白种人”;尽管他们的色素为暗色,甚或是黑色。尼格罗人是从第十八王朝以后才出现的;也有人认为从王朝初期以后,居民一直未变。

|

阿布辛博遗址里的一幅壁:在两列非洲俘虏中,可以肯定一列是黑人,而另一列战俘的种族则难以断定。非洲当时原居民的种族问题实非我们认为的那么简单

还有一派认为,古埃及居民是混合种族。人类进入一个荆刺丛生、野兽出没的河谷,决非一蹴而就,他们在那里逐步拓地而居,经历了几千年。在此期间,无论是人类集团的密度或气候的变异都迫使他们寻求更多的资源或较大的安全。由于整个尼罗河谷,尤其是埃及位于非洲大陆东北角,它不可避免要成为不仅来自非洲别处、也来自中东的人们长途迁徙的终点。根据人类学家的研究得知,在尼罗河谷发现了几具非常古老的居民骨骼,已辨认出他们属于克鲁马浓人、亚美种人、尼格罗种人、卢科德姆人等。混和种族的基本成份随时间和空间而异。尼罗河流域居民不可能从最初起直到波斯人入侵为止纯属单一种族。另外,根据留传下来的埃及艺术品中形形色色、各不相同的肖像总体来看,古代埃及居民也绝非同一种族。那些肖像有的颧骨高耸;有的肥胖、卷唇;有的鼻子略呈弓形;最常见的却是鼻大而直;在南方特别常见的是扁平的鼻子和较厚的嘴唇。根据人类学家的最近研究成果可知,从体质角度、按照头发的性质和皮肤的颜色来判别极古老的、例如属于旧石器时代的人类属于什么种族是靠不住的。

与会者还就古埃及居民大规模移人的方向、时间展开了讨论。

关于古埃及居民的种族问题的讨论,不久前联合国教科文组织在开罗主办的学术讨论会并没有匆匆得出结论,由于史料的局限,看来也不会很快偃旗息鼓,它仍将是困扰史家们的一个难解之谜。

气势宏大、辉煌壮观的古埃及文明长河,在法老的大地上奔流了三千余年,令人费解的是,这条人类文明的第一大河,在公元4世纪前后却突然断流,在茫茫黄沙中消失得无影无踪,众多的金字塔和神庙被无情地遗弃在这干涸的文明河床上。

这一人类文明史上的最大悬案,近100年来一直是历史学家、人类学家和考古学家们争论的焦点。围绕这一主题进行的种种解释和猜测无计其数,但至今仍尚无定论。不过,外来的入侵和异族人的统治,是这无数的解释之中最有说服力的一种。

|

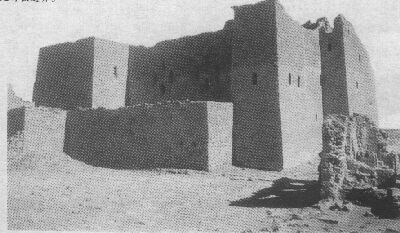

位于埃及阿斯旺地区的圣西门修道院,是早期罗马统治者带入埃及的产物。后来,阿拉伯人的进入没能让基督的福音扎根埃及。这座埃及最大的修道院在14世纪时被遗弃。

公元390年,信奉基督教的罗马帝国皇帝狄奥多西一世颁布法令,关闭帝国境内的所有异教神庙。

当时,埃及信奉古代诸神的人已经廖廖无几,关闭神庙更造成进一步出乎意料的后果:在此之前还和生活结合的象形文字,突然无法再为人理解了。

埃及的祭司既要理行日常的祭扫,又要教授祭祀时必不可少的语言和文字。然而公元391年以后,这些祭司如鸟兽散,一批接一批地不见了。于是无论刻在石碑上的文字,或者保存在图书馆里纸莎草纸上的作品,埃及再也没有一个人能够辨认。

狄奥多西一世颁布的这道法令,比凯撒在公元前47年攻占亚历山大城所造成的损害,更为严重。凯撒进城后,将亚历山大城的图书馆付之一炬。据说馆内藏书达70万卷,有大量与法老时代埃及有关的著作。其中30卷的《埃及史》,是埃及祭司曼内索应托勒密一世(公元前360—前283)的要示,用希腊文撰写的。他的著作不但记载了远古时代的事件;而且叙述了民间的习俗和宗教。

曼内索的《埃及史》被烧毁,是最严重的损失之一。印刷术发明之前,复制书籍都得靠抄写。像亚历山大城图书馆这样的大图书馆,许多藏书都是孤本。此外,城里的塞拉皮斯神庙,也是保存古文献的宝库。神庙是在公元前3世纪托勒密时代,塞拉皮斯神信仰由希腊传人埃及以后建立的。不幸,这座神庙在391年不仅被关闭,而且烧毁了。逃过公元前47年那一劫的剩书,也随之荡然无存。

到公元450年左右,不但没有人能辩认古代埃及的文献,就连埃及人为了使占领者了解埃及,而用希腊文撰写的作品,也就此消失。

古典时期的希腊文和拉丁文作家对埃及很有兴趣。他们的著作保存在拜占庭,也保存在罗马。此外,从公元前2000年开始的希伯来人历史,往往和埃及的历史有关联,所以《旧约》的一些章节,如《创世纪》、《出埃及记》等,都保留了埃及政治史的片段,对埃及人的风俗也偶有提及。接着,早期基督教会的神父,为了证明《旧约》的真实性,常常在自己的作品中引用曼内索的作品片段。这位埃及祭司的作品片段,才因此而得以留传后世。现代的埃及学者习惯于将埃及历史划分为30个朝代,便是袭用曼内索的说法。

希腊和罗马的古代传说中时常提到埃及的宗教,认为它既奇特又迷人。对生命与健康之神伊西斯的崇拜,在罗马帝国全境都十分流行(高卢尤然)。对冥王俄赛里斯和引魂之神阿努比斯的祭把,更使法老宗教如同巫术般的仪式得以保存下来。多亏古罗马作家普卢塔克的巨著《论伊西斯和俄赛里斯》,人们才能更清楚地了解关于俄赛里斯的传说。因为真正的埃及文献提到神衹时,通常仅限于暗示和影射。

许多与埃及有关的传奇故事,则多半是藉由《圣经》才流传至今。被法老军队追击的希伯来人渡过红海;约瑟被兄弟出卖,后来出现在法老的宫廷;摩西幼时被抛弃在尼罗河上的一个篮筐里,由法老的女儿收养——这些故事都使中世纪和文艺复兴时期的人们,保持着对埃及的生动回忆。

埃及的许多纪念碑,都被罗马和拜占庭的皇帝抢走,用来美化他们的城市。刻写在这些纪念碑上的奇特文字,始终引人入胜。一些方尖碑被带到罗马,竖立在帕波罗和密涅瓦等各个广场上。在17世纪初,耶酥会教士阿塔纳斯·基切尔正是因为目睹这些方尖碑,而油然产生解读这些象形文字的兴趣。不过,对埃及学的形成,最有影响的还是旅行者留传下来的故事。

|

前一页

回目录

回首页