前一页

回目录

回首页

公元前525年,能征善战的波斯王冈比斯击败埃及第26王朝的阿玛西斯法老,埃及沦为波斯的一部份。公元前332年,马其顿王亚历山大接管埃及,此时统治埃及的是说希腊话的托勒密法老,之后,埃及逐渐变成一个希腊化国家,只在民间还保留着法老时代的风俗习惯和宗教。在希腊史学家希罗多德的著作中有大量资料可以证明,这也是今天埃及学者在研究中经常引用的证据。

3000年后,罗马人征服埃及并将其纳入帝国的版土,这给正日渐消失的古埃及文明给了最后一击,伴随基督教进入的是大批神庙的关闭,大量抄本、书籍的烧毁,通晓像形文字的祭司遭驱逐。至此,古埃及文明已彻底失落。

公元641年,阿拉伯人入主埃及,随之伊斯兰文明便在这片法老的土地生根开花。到十八世纪未,第一批考古学者踏上埃及大地时,所见皆是清真寺的园顶塔,所闻皆是穆斯林悠扬的祈祷声。而座落在吉萨高地大金塔脚下的开罗城,由此拥有了“千塔之城”的美名。

自从埃及法老的权仗在26王朝时落下,古埃及文明的辉煌便渐渐暗谈了,象征着古埃及王国生生不息的纸莎草花不再绽放。

斗转星移,潮起潮落。一种新的文化在法老大地上扎根。但是,无论是崇尚人文精神的古希腊人,孔武奢华的古罗马人,还是朴素肃穆的阿拉伯人,他们当中谁也没有再现古埃及文明那气势磅礴、摄人心魄的神秘与辉煌。

|

开罗风情:公元641年,阿拉伯人征服埃及,从此古埃及文明便让位于阿拉伯文化。瓦伦西亚勋爵在《旅行印象》一书中的这幅插图,反映了19世纪初叶开罗的风情,当时开罗城内有上千座清真寺,可见埃及已经彻底融入了阿拉伯文化之中。

然而,仍有不少心仪古埃及神采的旅行者来到埃及,他们留下的记述成为埃及学最初的奠基石。

特弗诺是17世纪第一个纯粹因为好奇,到近东旅行的欧洲人,他穿过叙利亚和波斯,一直走到印度。1652年路过埃及时,像先前的人一样,特弗诺只看了尼罗河三角洲、开罗及其附近地区。他在吉萨测量了大金字塔,并描绘塔里的情形。他是第一个猜想法老的首都孟斐斯应该在萨卡拉附近的人。他在萨卡拉让人打开一座古埃及贵族石墓,买了一具硬木板制作的棺材,木板上“全是偶像和象形文字”。

路易14时代,为了丰富欧洲大博物馆的收藏,西方各国领事都以掠夺埃及的古物而闻名,18世纪上半叶的马耶则是他们的先驱。

除了把许许多多古代艺术品献给路易14之外,马耶也把古物送给蓬夏特兰伯爵,和在希腊发掘过文物的凯吕斯伯爵。凯吕斯收集的埃及文物,现在大部份都在法国国立图书馆里。

1735年法国出版了一本书,是根据马耶回忆录写成的著作,标题长得简直像个提要:《埃及行:关于这个国家过去和现在的地理,它的古代文物、风俗习惯、居民的宗教、政府和商业、运动、树木、花草等主题之新奇评述》。埃及的风貌头一次如此完整地呈现在欧洲人眼前,文物也得到应有的推崇。马耶书中所绘的大金字塔剖面图,高度虽然略嫌夸张,大致仍算准确。马耶不仅写了书,还打算把一个亚历山大城的庞培圆柱运到巴黎。但由于运输困难,他被迫放弃这个壮举。

|

这是英国考古学家薛弗林的“苏哈尔”号,全船采用中古时代阿拉伯航海家使用的村料和技术建造。“苏哈尔”号于1980年11月下水启航,沿古阿拉伯航海家辛巴达的航线,驶向东方和埃及,从而证实了《天方夜谭》并非虚构故事。

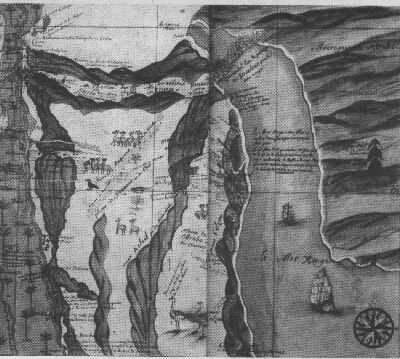

法国摄政王菲力普·奥尔良命西卡尔寻找埃及的古遗迹。他带了一个画家同行,他把遗址画成图册。西卡尔当时在里昂的耶酥会中学教授人文学科,是出色的拉丁文和希腊文学者,还能说、写流利的阿拉伯语。后来,他对埃及的古代地理产生了兴趣,根据希腊文、拉丁文、科普特文和阿拉伯文等文献,寻找城市和村镇的古代名称,然后依次探查。他和当时所有的耶酥会教士一样,懂得如何使用六分仪。他的第一张以科学方式绘制,从地中海到阿斯旺的埃及地图,于1722年呈现给国王(最近才又重见天日),标明了孟斐斯和底比斯的确切位置,也标出了所有大神庙所在地。1726年,西卡尔在开罗死于瘟疫,时年50岁,刚写完《埃及古代与现代地理之比较》。

马耶和西卡尔的研究精神,为日后的埃及探查之旅打开方便之门。从此以后,埃及不再是个“野人、魔鬼、妖蛇、矮人和怪兽居住的神秘地区”。在法国军队于1798年登陆亚历山大城之前,诸多旅行者中有两个人特别值得一提,萨瓦里和伏尔奈,他们的记述,对跟随拿破仑远征的学者们颇有影响。

萨瓦里生于法国莱恩省维特雷,酷爱旅行。他从1776年起,在开罗待了三年多。他的《埃及书信》,关于古代遗迹的内容,部份根据古籍,部份借用马耶和西卡尔的资料,但全书主要描绘当代埃及的特色。他描绘参观吉萨大金字塔的段落,不泛情趣。

“清晨三点半,我们来到最大的金字塔脚下。把大衣放在进入塔里的甬道门口,每人持一支火把。我们一路下行,快到底部时,必须如蛇般匍匐前行,才能进入更深处的上坡通道。这条通道向上倾斜,我们跪在地上,用手掌着两壁前进,否则就会立不住脚而滚到塔底。爬到一半时,我们开了一枪。震耳欲聋的枪声在这座庞然巨物中回荡久久,惊起成千上万只蝙蝠。它们从高处扑下,撞在手、脸上,好几把火炬都被打灭了。”

萨瓦里对大金字塔的剖图作了说明,不过这张图却是他厚着脸皮向马耶照抄的。他接着描述了墓室和已被揭掉盖子的棺木,棺木周围还有一些“陶土器皿的碎片”。萨瓦里的《书信》文笔优美,使1798年法国远征军中的许多人为之着迷。但是他们后来都抱怨受了骗,因为他笔下的埃及,优美如诗——然而失真。

伏尔奈的《叙利亚暨埃及游记》,笔调就显得没有萨瓦里乐观了。

|

这是法国教会中学地理教师西卡尔,于1722年所绘的一幅古埃及地图(该地图近日才被发现)。这是第一份以科学方法绘制,并精确标有许多遗址和废墟的位置,为日后的埃及探查之旅打开了方便之门。

他背着旅行袋,扛着枪。“腰围一条藏有6,000枚金法郎的铜腰带”,于1782年在亚历山大港上岸。他的《叙利亚暨埃及游记》,没有针对当时埃及的状况做任何描述,尽管他在那时待了七个月。不过后来参加远征埃及的法国学者对此书都很熟悉,书中对古代遗址的介绍也确实令人印象深刻:

“如果一向掌控埃及的是一个爱好艺术的民族,那将提供许多其它地方没有的材料,拓宽我们对古代的认识。但实际上,尼罗河三角洲已经没有值得注意的废墟。此地居民不知是出于生活需要或迷信,竟把一切都毁掉了。不过在人口较少的萨伊德(即上埃及),及人迹罕至的沙漠边缘地区,倒还留有少数保存完好的遗迹。这些遗迹埋在沙里,有待后世挖掘。”

伏尔奈的冀望,比他预期的提早很多就成真了。他的著作于1787年出版,是拿破仑远征埃及时所带的唯一一本书。

考古学上发现埃及,是从拿破仑一世和维万·德农开始的。一个是皇帝和将军;一个是贵族和艺术家,两个人的两支笔,一支是用来写各种命令、诏书和法典的;另一支却描绘了一个栩栩如生的埃及。

1797年10月17日拿破仑签署了弗米欧营和约,结束了法意战争,回到巴黎。作家斯坦达尔说,这时“拿破仑的英雄时代已经过去了!”但是他说错了。这位科西嘉英雄的用武之日其实还没有开始。

1798年5月19日,拿破仑率领328艘战船,38000军队从土伦出海,军队的规模,和当年亚历山大东征时几乎不相上下。拿破仑的目标是埃及。

法军的行动计划比亚历山大并不逊色。拿破仑的目光远远越过尼罗河谷,一直伸到辽阔的印度半岛。这是他第一次海外战役,目的是对英国的这块维系欧洲力量均衡的主要属地给予致命的打击。英国舰队司令纳尔逊用一个月的时间巡查了整个地中海,却错过了拿破仑的舰队;有两次法国船只已经是目力可及了,却没有被发现。

拿破仑在7月2日踏上了埃及的土地。经过艰苦行军,法国士兵横穿沙漠,在尼罗河里沐浴了。7月21日,法国人看到了开罗,看到了这“天方夜谭”式的城市里的400个寺塔,看到了市内最大的贾米—埃尔—阿沙清真寺的巨大的圆顶。这些金碧辉煌的屋宇在柔和的晨曦中闪闪发光,而那些矗立在荒漠中的巨大、枯寂而冰冷的石头建筑则把它们的轮廓衬托在莫卡塔姆山的紫灰色的山坡前。两种景物形成鲜明的对比,这些吉萨的金字塔是几何的化石,它们永远是沉默的,它们代表着远在没有伊斯兰教以前就早已死去的世界。

|

拿破仑进开罗:1798年7月,拿破仑在吉萨的金字塔之役前,发出号召:“士兵们,从这些金字塔的顶上,40个世纪注视着你们!”金字塔之役引动了人类的想像力,许多绘画和雕刻从中获得灵感。

然而法国士兵们却来不及观赏这一切。四面的古迹展示着永逝的过去,但面前的开罗却把他们引向诱人的未来。玛穆鲁克王的军队在阻拦他们前进。这是一支威武的军队:1 名训练有素的骑兵,武器是穆斯林的弯刀,跨下是良种骏马,指挥官就是埃及统治者毛拉德本人。他由23名部将族拥着,骑着雪白的战马走在队伍的最前面,绿色头巾上的宝石闪闪发光。这时拿破仑手指着金字塔向他的部队发话了。这位精通大众心理学的将军,面对着世界历史的欧洲人是这样讲的:“士兵们,从这些金字塔的顶上,4000年的历史在注视着你们!”

战斗非常激烈。玛穆鲁克王不是欧洲刺刀的对手,终于惨败了。拿破仑于7月25日进驻开罗。到此,他那直捣印度的伟大行程看来已是圆满地完成了一半。

但是8月7日却发生了阿布齐尔海战。纳尔逊终于找到了法国舰队;并且像复仇天使一样向他扑了过去。拿破仑陷入了包围圈。阿布齐尔一战结束了拿破仑的埃及之战,虽然战争在一年以后才完全停止。这一年间德赛将军打下了埃及北半部,同时拿破仑的陆军却在他的舰队覆灭的阿布齐尔打了胜仗。尽管取得一些胜利,但法国军队已经由于艰苦、饥饿和瘟疫变得疲惫不堪了。大批战士因患埃及眼病而丧失了视力。这种病在这次远征中非常普遍,称为“军眼病”。

1799年8月19日拿破仑丢下自己的军队逃走了。8月25日,他从米隆号护卫舰上望去,看到那法老的祖国的海岸逐渐消失在海平线下。

当然,从军事上讲,拿破仑的这次远征是错误的;但却在长远的意义上促进了埃及在政治上的觉醒。随着这次远征也开始了考察埃及古代史的活动;并且一直继续到今天。拿破仑随军带了175名“有学问的文职人员”。这支知识分子队伍带来一大批图书,把法国买得到的所有关于尼罗河的祖国的书籍基本带全了。另外还带来几十包科学设备和测量仪器。

1798年春季,法兰西学院的大厅里举行了一次科学家会议,拿破仑在会上第一次表示他对埃及文化感到兴趣。他论述了科学工作者在研究埃及方面的任务。讲话时他手里拿着一本尼布尔写的《阿拉伯之行》,讲到紧要之处不时地敲敲这本书的皮封面。几天以后,这批天文学家、几何学家、化学家、矿物学家、东方学家、技术人员、画家和诗人就随同拿破仑从土伦登舟远航了。其中有一个人是绝美的约瑟芬(拿破仑一世之妻,后为法国皇后——作者)推荐来担任绘制说明图的。这个非凡的人物就是维万·德农。

德农是个奇特的人物,他样样通晓而又往往一鸣惊人,但他真正值得永远纪念的却是一件独特的成就。拿破仑用刺刀征服了埃及,但他的占领期只有短短的一年;德农却是用画笔征服了这个法老的祖国,并且永远占领了它。他凭着那训练有素的目光和双手,把一个活生生的古埃及展示在现代世界的面前。

尽管德农在长期的沙龙生活中搞得弱不禁风,但从他呼吸到沙漠的热风时刻起,他就深深地爱上了埃及的一切。他到过许多古墟和遗址,但他的兴致从未稍减。

德农在军中隶属德赛将军的部队。德赛将军率部穷追逃走的马穆鲁克领袖毛拉德,部队穿过埃及北部的荒漠。这时德农51岁,已经是德赛的父辈了,但他不仅受到将军的厚遇;而且在队伍中也深得人心。每天黎明他就走出帐逢作画,无论行军、宿营都坚持绘画不止,饿了就简单地吃些东西,身边也放着素描本。

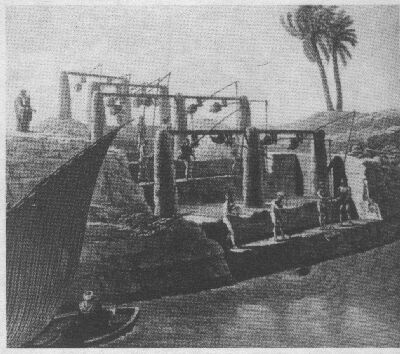

后来他看到了象形文字。德农对象形文字一无所知,德赛军中也无人可以请教。他不管这些,迳自画下自己看到的一切。他虽然不懂,却凭着敏锐的观察力立刻看出象形文字有三种不同的形式。他发现象形文字有的是阴文,有的是阳文。他在撒卡拉画下了阶梯形金字塔,在丹德拉画下古埃及后期金字塔的巨大的残骸,接着不知疲倦地奔波于古底比斯的100个城门的废墟之间。

|

德农肖像:德农男爵,这位法国外交官,罗浮宫的建造者,一生对埃及情有独钟,是最早一批在欧洲传播埃及文明的人。

德赛挥军深入,直抵阿斯旺和尼罗河上第一道瀑布。德农在埃勒芳坦因画下了阿门诺菲斯三世修建的华丽的圆柱教堂。这座建筑于1822年拆毁,因此德农的这幅画是它现存的唯一记录了。赛迪曼一战消灭了毛拉德,法军准备回国了。洗劫马穆鲁克军队的法军士兵们满载着战利品,但多米尼格·维万·德农子爵带回的无数画稿却是一批更为丰富的收获。埃及的奇特风貌虽然已经使他极为激动,但这并没有影响他的工艺的精确。他的素描像老工匠镂刻的作品一样真实,那些老艺人专心致志地精雕细刻,既不从印象出发,也决无自我表现之意,对于“工匠”这个称呼有无贬义他们是从不计较的。德农的画稿为考古学提供了极为宝贵的资料。第一本关于埃及考古的名著《埃及记述》就是根据这些画稿写出的一部系统化的科学著作。

与此同时,开罗建立了埃及学院。在德农忙着作画的时候,随拿破仑出征的其他艺术家和科学家们也在纷纷测量、清点、调查和搜集他们在埃及地面上找到的东西。其所以只在地面上找,是因为到处都是丰富的资料,举目可见,也就没有人想去挖掘了。拿破仑的学者们带回去的除许多石膏模型、各类备忘录、抄件、素描和动物、植物、矿物标本外,还有几口石棺和27块石雕。其中多数是雕像的碎块,还有一块磨光的黑色玄武岩石碑,上面镌有3种不同形式的文字。这块沉重的石板就是后来解决许多埃及之谜的钥匙——著名的罗赛塔碑。

但是1801年9月,亚历山大市投降了,法国被迫撤出埃及北部的占领区,连同法军远征时运走的法老文物也一并移交给了英国人。贺钦森将军负责把这批东西运到英国。因为这些是当时极为珍贵的古物,英王乔治三世下令存在大英博物馆。就这样,法国人辛苦一年,有些学者还在工作中丧失了视力,如此得来不易的收获完全付诸东流了。但是事后人们发现,尽管原物都被英国弄走,但这批文物已经逐件留下真实的抄本和图片,这些材料足够巴黎的一代学者研究的了。

德农是远征队伍中第一个使用这些资料的人。他在1802年发表了内容生动的《埃及北部和南部的行程》。与此同时弗朗索瓦·若玛开始修订他的杰作,这本书是根据远征学者集体的收获,特别是德农的大量画稿写成的。这本书的出版是考古学界的一件大事,埃及古文化过去只有少数旅行家有所了解;尽管不是完全看不见,其神秘和渺茫并不亚于特洛伊。这本著作却空前地把埃及古文化摆在现代读者的面前。

若玛的《埃及行记》从1809年到1813年陆续出版。这部24册的巨著轰动一时,那种盛况只有后来博塔写的关于尼尼微考古发现的书和谢里曼关于特洛伊发掘的著作可以相比拟。

|

《埃及行记》插画:奉拿破仑之命,帝国印刷局出版了《埃及记行》。200位艺术家制作了907幅图版,其中包括逾3,000张绘画。这部巨著的目的,是详细介绍埃及的古代遗迹、动物、植物、风景、各种行业和日用品,使人们得以从各个层面认识埃及。

若玛竟能选择这样的题材,书的内容竟能如此丰富,附有那样多的插图,许多图还是彩色的,再加上精美的装订,这一切,今天使用现代轮转印刷机的人们很难理解在当时是如何难能可贵。当时只有富人才买得起这部书,到手以后就当做知识的宝库珍藏起来。在今天,科学上每有重要的发现很快就可以传遍全球;并且通过照片、电影、文字和声音复制千百万份加以传播,结果就大大冲淡了轰动一时的效果。出版物一本接着一本,每本都在极力吸引读者,慢慢地就造成读者什么都略知一二,但一件也不深入。因此现代的人们很难理解当时若玛的第一批读者拿到《埃及行记》这部书时的心情。书中的内容过去闻所未闻,里面所写的古代生活他们是决想不到的。那时的读者比现在虔诚,读到这样一本书一定会感到很大的震动。

|

埃及风情(版画):这是德农男爵在其著作《下埃及和上埃及》里的版画插图。德农曾随法军远征埃及,他的版画把法老时期的埃及风情栩栩如生地呈现在世人眼前,该书1802年在巴黎出版后,一时洛阳纸贵,再版达40余次。这些优美的版画,让欧洲人了解到众多美不胜收的埃及遗址,由此引发的埃及热,吸引了不少学者和窃贼涌向埃及。

埃及文化是古老的,比当时人们所知的任何古文化都古老的多。早在罗马的国会山上讨论制定未来的罗马帝国各项政策的时候,埃及已经是一个古国了。当日尔曼人和凯尔特人在北欧的森林里猎熊的时候,埃及已经开始衰败了。按现在的历法计算,埃及法老第一王朝是5000年前兴起的,那时尼罗河畔已经有了灿烂的文化。就连第26王朝的衰亡也还是公元前500年的事。统治这块土地的民族先是利比亚人,接着是埃塞俄比亚人、亚述人、波斯人、希腊人和罗马人,而这一切都在星光照耀伯利恒的马厩之前(指耶稣降生——作者)。

当然,很早就有人知道尼罗河畔石雕和石建的胜迹,但那些传闻都有许多传奇的色彩。埃及的古文物只有很少几件运到国外,放在博物馆里供人观赏。拿破仑时代的旅游者在罗马可以看到国会大厦石阶上的狮子,后来就没有了。他们还可以看到托勒密王朝帝王的雕像,但那已经是后期的艺术品。那时古埃及文化的极盛时期已经过去,亚历山大希腊文化已经高度发展了。真正代表古埃及文化的只有12方尖石碑,此外是红衣主教的庭园里的一些浮雕了。较为常见的还有雕着圣甲虫的宝石,古埃及人把这种甲虫视为圣物,这种雕刻品一度在欧洲到处被人用作护身符。此外什么也没有了。

巴黎的书店里也很难找到真正称得上是有价值的学术资料,幸尔1805年出版了斯特拉波的一套书,共五册,译文的质量极好。这部权威著作的内容过去只为学者所知,至此才开始普及了。斯特拉波是在奥古斯都大帝时期游历埃及的。希罗多德的第二册书里也有十分宝贵的资料,那是去过古埃及的一位杰出的旅行家;但是多少人读过希罗多德呢!其他古籍里也有时提到埃及,但这些材料更为古奥、更为零散,也就更少为人所知了。

“你像穿衣服一样把光辉洒遍全身,”这是大卫王的《诗篇》里的一句话。太阳早晨在湛蓝的天空升起了,运行了,它那黄色的、滚烫而耀眼的光芒照在褐色的、赤色和白色的沙上,映出的影子像沙上的剪影一样轮廓分明。这是一片永世阳光普照的荒野,这里没有气候的变化,没有雨、雪、雾、雹,也很少雷声和闪电,这里的空气干得要死,遍地都是五谷不生的砂砾和硬得发脆的土块。就在这块土地上奔流着伟大的尼罗河,它是众河之父,人称“万物之父尼罗河”。它源远流长,河水来源于苏丹的湖泊和热带雨。每逢汛期河水就溢出两岸,淹没砂荒,吐出肥沃的7月的泥浆。每年河水高达52英尺,如是持续了千万年。梵蒂岗有一组大理石像,表现16个儿童在河神周围跳舞,每个代表15英寸的洪峰,就是表现尼罗河的。水退以后,河边的干土和沙地已经浸透,黄水所过之处长出绿色的植物。庄稼发芽了、成熟了,“肥年”的收获供应了“瘦年”的需要。就这样,每年出现一个新的埃及,它是古代的谷仓。正如2500年前希罗多德所说,埃及是“尼罗河的礼物”。就连远处的罗马人的饥饱也要取决于尼罗河的恩赐。

在这片被太阳烤焦的土地上,城市里礼拜寺的尖塔林立,住的是肤色不同的民族:努比亚人、柏柏尔人、科普特人、贝都因人和黑人。狭窄的街道上熙熙攘攘,语音杂沓;无数寺庙、厅堂和陵墓的断壁残垣间到处有人顶礼膜拜。

骄阳下的荒沙上矗立着金字塔。开罗周围67座金字塔排列在“骄阳的操场”上。它们都是帝王的巨大陵寝。单是其中的一座就用了250万块石头,l 0万奴隶干了整整20年才建成的。

这里卧着最大的吉萨狮身人面像,它头上的鬃毛已经磨平,眼睛和鼻子也变成了黑洞,这是马穆鲁克人用它的头作炮靶演习射击的结果。然而它究竟已经卧了几千年,并且要永世呆在那里。它的身躯是硕大无朋的:当年一心想做国王的托特米斯竟在它的两爪之间坚了一块大石碑。

清真寺的尖顶纷然竖在晴空里,为神衹和帝王们看守庙宇的大门。这些精美的石尖有的高达91英尺。此外还有圆形和方形的石砌陵墓,“村长”和法老们的雕像,各种石棺、石柱和塔形门,各种浮雕和绘画。这些当年治理过这个古老的王国的人们不可胜数,他们的形象站立在雕梁画栋之间,他们以僵硬而尊严的姿态指向某种目标。有人说:“埃及人的生活就是走向死亡的历程。”埃及的壁雕到处突出表现目的论的原则;一位现代的文化哲学家指出,埃及艺术的主要象征是“方向”,在意义上可以和欧洲的“空间”、希腊的“身体”相提并论。

埃及可谓集古墓之大成;而且它几乎到处是象形文字。象形文字包括各种符号、图画、线条、暗号以及无法理解的图形。这是一套古怪的表达方法,形象的来源很多,人形、动物、植物、果实、器械、衣服、编筐、武器、几何形体、波浪和火焰状的线条都可以成为文字。寺庙和墓室的墙上、纪念石刻上、棺材上、墓碑上、神衹和凡人的雕像上、箱子上和黏土器皿上都有象形文字;连墨水池和手杖上都有象形的符号。看来埃及人是最喜欢写字的古代民族。“假如有人想把埃德福寺里的象形文字抄录一遍,每天从早抄到晚,20年也抄不完!”

|

旅行家们对古埃及的描述,只能让我们今天沉缅于遐思之中。因为早在18世纪,当欧洲第一批真正的考古学者随拿破仑军队来到埃及时,他们所看到的就只是断垣残壁了。

德农就是把这样一个五彩缤纷的世界展现在欧洲的面前;而那正是欧洲开始既看到科学的力量,又看到过去的价值的时候。感谢拿破仑的妹妹加罗琳,庞培城的出土工作重新加紧进行了。经文克尔曼启发,学者们学到了考古的基本方法,在古文字的破译方面更是跃跃欲试。

《埃及行记》一书时的各种素描、写生和记述文字当然是极为丰富的,但是作者不能对这些做出解释,因为这是他们力所不及的。有时试图解释一下,结果也是错误的。书中罗列的古文物自己不会说话,而且只能永远沉默。它们的顺序和排列全凭直觉,谁也不知道怎样才能做出具体实际的说明。象形文字根本无法弄懂,无论僧侣体、世俗体或简化体都是一样,这种文字欧洲人从未见过。《埃及行记》向他们介绍了一个新的世界;在内部关系、自然状况和其中的意义上,这个世界完全是一个谜。

前一页

回目录

回首页